|

|

№1

В.Корольков

«Труд», 1935, 1-й приз

Выигрыш Далее – комментарии А.Гурвича из его «Шахматной поэзии», где он приводит №1 как противовес подборке романтических этюдов Королькова, крайне субъективно отобранных им же, Гурвичем, в этой пространной и, как мы уже говорили, далеко не бесспорной статье. « 1.d7 Ke7 2.Rb8! Белая ладья прячется в засаду. 2...Bxg3! Если бы черные поспешили с превращением пешки «f» в ферзя 2...f1Q , то белые ответили бы 3.d8Q+ , завлекая черного короля на восьмую горизонталь для вскрытого шаха – 3...Kxd8 4.Ba6+ Kc7 5.Bxf1 , спокойно отдавая ладью, так как после 5...Kxb8 6.gxh4 черные не успевают задержать белую пешку. Этому плану и противодействуют черные, уничтожая выигрывающую пешку. Теперь они уже не боятся вскрытого шаха и грозят превращением пешки «f» обеспечить себе ничью. Например: 3.Kxg3? f1Q 4.d8Q+ Kxd8 5.Ba6+ Kc7 6.Rb7+ Kc8 7.Rb6+ Kc7 8.Rb7+ Kc8 9.Rxa7+ Kb8 10.Rb7+ Ka8 с ничьей. Но белые продолжают борьбу за осуществление своего плана и на остроумный ход черных отвечают еще более остроумно. 3.Ra8! Теперь при вскрытом шахе после 3...f1Q белая ладья будет недосягаема для черного короля, но тем не менее 3...f1Q 4.d8Q+ Kxd8+ 5.Ba6+. Кажется, что белые уже добились своего, но борьба продолжается и с каждым ходом становится все острее и интереснее. 5...Bb8! Великолепный контраргумент. Слон настойчиво предлагает себя в жертву, но и здесь его нельзя брать, так как после 6.Rxb8+ Kc7 повторяется позиция, при которой белые не могли выиграть ферзя, не теряя ладьи. 6.Bxf1 Kc7. Сила 5-го хода черных открывается новой своей стороной: белая ладья попала в железный капкан. Черные грозят ходом короля на b7 выиграть ее, но борьба продолжается. 7.Ba6! e2. Немедленно отвлекая слона от контроля пункта, пока белый король не успел пойти на f3. 8.Bxe2 Kb7. Итак, ладья все-таки погибла, но белые еще не сказали своего последнего слова. 9.Bf3! Kxa8 10.Bxc6#. Эффектный мат единственным оставшимся у белых слоном!» Гурвич наверняка не знал, а Корольков почему-то не счел нужным написать в своем сборнике о том, что сей шедевр был сочинен им всего...за полчаса! Кажется, впервые этот поразительный факт озвучил Анатолий Кузнецов – со слов одного из учеников легендарного этюдиста, мастера Виктора Разуменко, в статье памяти Королькова в 11-м номере «Шахмат в СССР» за 1987 год. Гораздо больше времени ушло на сочинение и доводку другого шедевра, конкурировавшего с корольковским…

№2

С.Каминер, «Труд», 1935

2-й приз

Выигрыш Решение также открывается очевидным ходом пешки, устремляющейся в ферзи – 1.h7. И как и в корольковском этюде, черные тут же находят коварную контригру! 1...Bh5! В расчете на поспешное 2.h8Q , а это гибельно для белых – 2...Bxg6+ 3.Ka1 Be7! 4.Nf3 Bf6+ 5.Ne5 Ke7! 2.Nf4! Дальновидная логическая жертва, подготавливающая необыкновенную комбинационную развязку. 2...gxf4 3.h8Q Bg6+ 4.Ka1 Be7! У черных вроде все идет по плану... 5.Nf3 Bf6+ 6.Ne5+ Ke7. И тут эффектнейшее 7.Qh4!! , и все сметено могучим ураганом – 7...Bxh4 8.Nxg6+, 9.Nxh4. Первая версия этого яркого этюда, отмеченная 1-м призом на конкурсе «Бакинского рабочего» в 1928-м, оказалась с изъяном и откорректирована была автором, вероятно, в бытность его работы на заводе «Каучук». И еще два этюда героя нашего рассказа участвовали в том конкурсе: легкофигурный, с красивой картинкой мата в центре доски (отмечен 2-м почетным отзывом), и нижеследующий:

№3

С.Каминер, «Труд», 1935

Выигрыш 1.h8Q+ Kxh8 2.Ng4+ Kg7 3.Qh7+ Kf8 4.Qg8+ Ke7 5.Qe8+ Kd6 6.Qd7+ Kc5 7.Qb5+ Kd6 8.Qb6+ Ke7 9.Qc7+ Kf8 10.Qc8+ Ke7 11.Qd7+ Kf8 12.Qe8+ Kg7 13.Qg8+ Kxg8 14.Kxf6+.

Семь жертв белого ферзя для того времени, пожалуй, было рекордом!

«Труд-35» собрал едва ли не всех тогдашних ярких светил этюдной композиции, в нем конкурировали также заслуженный деятель искусств Алексей Троицкий, неофициальный чемпион мира по композиции Леонид Куббель, Александр Гербстман, Марк Либуркин… А приз за лучшую посылку получил не кто иной как Каминер!

Но после этого он уже практически ничего и не сочинил, и посему в конкурсах больше не участвовал.

А вот этюдную рубрику в газете «64» редактировал вплоть до своего ареста – на пару с другим человеком трагической судьбы, Евгением Сомовым-Насимовичем…

«ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, «ШИЗОИДНЫЙ» МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ОЧЕНЬ ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ»

Взявшись в 1931-м дуэтом сотрудничать с «64» (тогда это был тоненький журнальчик «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе», по формату, впрочем, вдвое крупнее довоенных «Шахмат в СССР»), Сергей и Евгений к тому времени уже довольно давно творчески общались.

Года два-то точно, поскольку в начале 1929-го в частном журнале (увы, уже вступившем в последнюю фазу своего существования) Николая Грекова появился их первый совместный опус.

№4

С.Каминер, Е.Сомов-Насимович

«Шахматы», 1929-I

V приз

Ничья 1.Nc7+ Kd6 2.Nb5+ Kxe7 3.Na3 Rh1+ 4.Nb1 ( 4.Bc1? Rxc1+ 5.Nb1 Rc2 6.a8Q Nc5 7.Na3 Rc1+ 8.Nb1 Bd3 с выигрышем) 4...Rh8 5.Ba3+ Ke6 6.a8Q Rxa8.

Новаторский для того времени замысел: пат со связкой слона и замурованным конем, махом перелетевшим через всю доску, с одной крайней горизонтали на другую!

И еще один этюд сочинили совместно Сергей и Евгений, но уже с традиционным содержанием, с классическим соотношением ладья и конь против ферзя, опубликовав это свое творение в 33-м в «Шахматах в СССР».

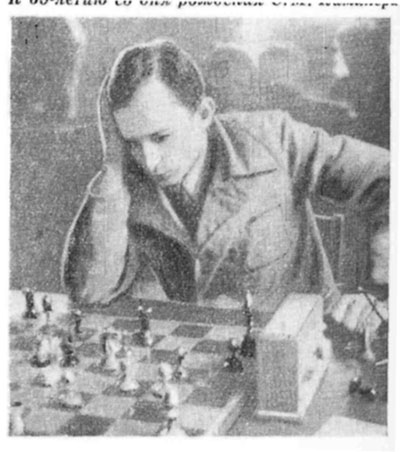

И, видимо, к этому времени – началу тридцатых, относится нижеследующий невысокого качества снимок.

Не указав, откуда это фото, Кофман привел его и в своей статье «Большой мастер» (в 66-м), и в «Избранных этюдах…», где, нельзя не посетовать, ограничился в изложении биографий Каминера и Либуркина в общем-то сухими справками – и «ничего личного», хотя ведь наверняка пересекался по композиторской жизни и с тем, и с другим.

Вот один-единственный абзац у Кофмана, где проступают человеческие черты одного из героев его книги (и нашего рассказа):

«Кроме шахмат у Каминера было много других увлечений, и во всем проявлялась его богатая одаренность. Он отлично декламировал, мастерски владел мимикой, занимался спортом (Ботвинник писал, что в юношестве Каминер увлекался боксом – В.Н.),обладал исключительной памятью – в соревнованиях такого рода всегда выходил победителем. Он был интересным собеседником, очень отзывчивым человеком».

В 1937-м в Москве вышла книга «Советская шахматная композиция. Сборник статей, задач и этюдов. Под редакцией: А.Гуляева, Р.Кофмана, Е.Россельса», и там – большая, на 20 страниц обзорная статья «Развитие советского этюда» Каминера, иллюстрированная, в частности, и таким произведением его многолетнего соведущего по рубрике в «64».

№5

Е.Сомов-Насимович

Матч Москва – Ленинград, 1935

1 премия

Ничья 1.g8Q c5+! 2.Kd3! e1N+! 3.Ke4 h1Q 4.c4+ Ka4! 5.Qe6 Qh4+ ( 5...dxe6 6.Ra3+ Kxa3 – пат) 6.g4 dxe6 7.Ra3+ Kxa3 – пат.

Восклицательные знаки расставлены Каминером, заключившим: «В этюде осуществлены два пата со связкой белой пешки один раз по диагонали, а другой – по горизонтали. Здесь особенно следует отметить активную контригру черных с превращением пешки в коня».

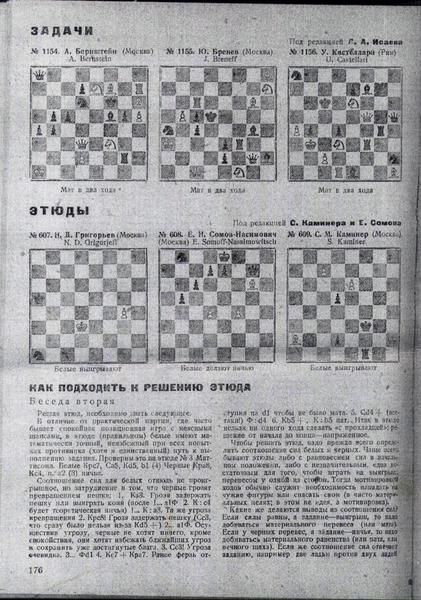

Ноне любители выискивать с помощью железных друзей изъяны в классическом наследии много чего накопали, обнаружился дефект и в этом этюде ( 1.a4+! Kxa4 2.g8Q e1Q 3.Qa2 =, побочку нашел аргентинец Марио Гарсиа), фигурирующем в «Советской шахматной композиции» даже дважды, еще и в разделе «Обзор советских конкурсов». И что интересно: в статье Каминера в этом сборнике автором №5 значится Е.Н.Сомов (Насимович), а дальше, в «Обзоре...», несколько иначе – Е.Н.Сомов-Насимович. И, кстати, по первости ведущие этюдного раздела в «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе» обозначались так:

А через несколько номеров – так:

И как Е.Сомов-Насимович Евгений стал подписывать и свои статьи в журнале, а публикации его там шли косяком, в том числе «Беседы об этюде», «Как подходить к решению этюда»… У Е.Умнова в его брошюре (ныне тоже раритетной) «Что такое шахматная композиция» (М., 1954) можно прочесть, что «во всей литературе по композиции вопросу решения этюдов посвящены лишь две небольшие статьи Е.Н.Сомова (Насимовича), напечатанные в журнале «64» в 1932 году».

После ареста соведущего (Каминера) Евгений был отлучен от ведения этюдной рубрики в «64», но через какое-то время, как уже рассказывалось, ему вверяют ее в «Шахматах в СССР»… И он редактирует там раздел этюдов вплоть до №6 1941-го, когда журнал по понятной причине перестает выходить.

И вот что удивительно – ни фотографии, ни каких-то биографических сведений, кроме самых кратких («был литературным работником»), о человеке, считай, все предвоенное десятилетие находившемся на этюдном хозяйстве страны, не найти ни в шахматной периодике, ни в сборниках по композиции (начиная с легендарного «Советского шахматного этюда», изданного, напомним, в 1955-м). А из каких источников – сведения, что Сомов-Насимович якобы погиб в 42-м при обороне Москвы, перекочевавшие, кстати, и в его кратенькую персоналию в Википедию? Тоже ведь загадка…

Завесу тайны над его жизнью и судьбой приоткрыла, наконец, публикация в 2003-м (№№ 3-4) питерским литературным журналом «Нева» переписки сестры и дочери Марины Цветаевой – Анастасии и Ариадны.

В письме Ариадны Сергеевны Анастасии Ивановне от 18 августа 1946 года есть такие строки:

«…Вчера получила Ваши 2 письма, одно через копирку, второе – от 9-го июля, только мне. Еще раз повторяю, что «Полынь» и «Гений юмора» (1) получила, письмо про поэта Женю (2), переписанная проза Марины до меня не дошли, из трех писем отклика на эту прозу получила только одно, на которое ответила уже давно, дважды.

Этого Женю я, кажется, встречала в Москве, по-моему, он бывал у Лили (Елизавета Яковлевна Эфрон – сестра отца Ариадны, С.Эфрона – В.Н.), странный какой-то, необычайно медлительный, кажется, заикавшийся, постоянно улыбавшийся, потиравший руки, очень большеротый – он ли? По его чудному виду думаю, что он – ваши с Мариной друзья всегда были необычны – как по форме, так и по содержанию…».

В примечаниях публикатор писем в «Неве» цветаевед Руфь Вяльбе поясняет:

1) Поэтические произведения А.И.Цветаевой.

2) Евгений Николаевич Сомов (наст. фамилия Сомов-Насимович, 1910-1942). Отец его – литературный критик, печатавшийся под псевдонимом Чужак. А.И.Цветаева в неопубликованном письме рассказывает о нем как о талантливом поэте, шахматном композиторе и… месмеристе, то есть обладателе способностей к гипнотическому внушению. Местом его службы было издательство «Известия», где он работал корректором. Знакомясь с А.И. в начале 30-х годов, он представился ей как поклонник творчества М.Цветаевой, затем увлекся А.Цветаевой (об этом см. гл. «Искушение юностью» в недатированном письме А.И.Цветаевой к Б.Л.Пастернаку, РГАЛИ, фонд А.Крученых). А.И. привела Е.Сомова к Е.Я.Эфрон, где он после возвращения М.И. на родину встретился с ней. Летом 1940 г., в дни, когда М.И., уехав из Голицына, металась, пытаясь найти жилье в Москве, Е.Сомов помогал ей в поисках и, более того, предложил поселиться в его комнате. В письме к Е.Н.Сомову (от марта-апреля 1941 г.) М.Цветаева благодарит его: «…исключительность Вашей привязанности, просто ставя Вас (в несуществующем ряду) на первое место – одинокое место – единственное … всей справедливостью моей, не терпящей, чтобы такое осталось без ответа, всем взглядом из будущего, взглядом всего будущего, устами будущих отвечаю: Cпасибо Вам!» (Цветаева М., Собр. соч., т.7. с. 707)».

Исходя из этой публикации, я приступил к электронной «осаде» Российского государственного архива литературы и искусства. Конечно, особые надежды возлагал на довольно большой – 29 единиц хранения – фонд Насимовича-Чужака.

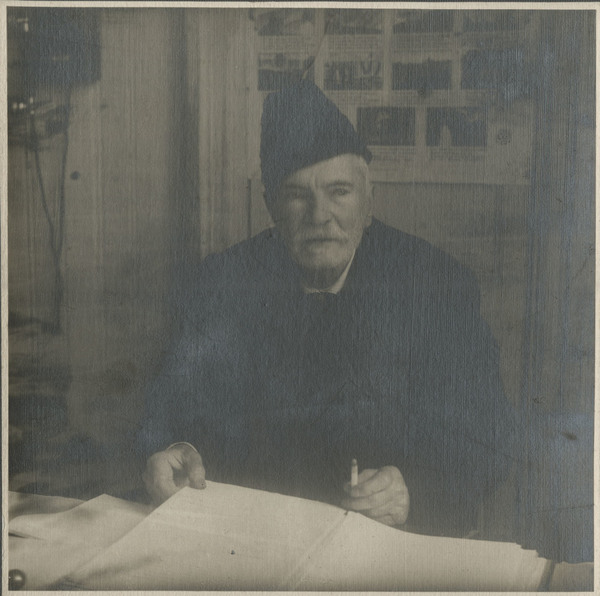

Два полученных мною фото Насимовича-старшего из этого фонда:

Согласно персоналии в Большой Советской энциклопедии отец Евгения, родившийся в 1876-м в Нижнем Новгороде в семье ремесленника, прожил непростую жизнь революционера, в 20-летнем возрасте примкнувшего к народовольцам и затем вступившего в партию большевиков. Жил в эмиграции – в Женеве. Арестовывался в России как член военных и боевых организаций РДСРП, после чего оказался на спецпоселении в Иркутской губернии. После установления советской власти редактировал газеты на востоке страны. В столицу Николай Федорович переехал в 1922-м – хотя, заметим, по данным Википедии, Евгений родился в Москве (в 1910-м).

В Белокаменной Чужак-Насимович входил в ЛЕФ, редактировал издания Всероссийского общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Дата смерти – 20.8.1937, Ленинград. В одной из статей о нем говорится – был репрессирован. Но жертв сталинского террора хоронили в общих безымянных могилах… А в Инете есть такое фото:

Фото могилы Чужака-Насимовича

Ну, и сильно разочаровавший ответ из РГАЛИ: в фонде Чужака-Насимовича нет ни стихотворных произведений, ни фотографии его сына. «И даже если он и запечатлен на каком-то групповом снимке вместе с отцом, – написала мне одна из сотрудниц архива, – то его имя, скорее всего, не подписано… А заказанные Вами копии письма М.Цветаевой Е.Сомову и комментарий к этому письму А.Эфрон из фонда 1190, оп.3, ед. хранения 121 – готовы выслать».

Копия цитировавшегося выше письма Цветаевой Е.Н.Сомову, март-апрель 1941 г.

«Женя, родной, спасибо. Ваше письмо – первое, которое я получила за 4 месяца, и это письмо – первое, которое я пишу за 4 месяца, и может быть это Вас все-таки – немножко – порадует, доказывая Вам – сторонне, помимо Вас – исключительность Вашей привязанности, просто ставя Вас (в несуществующем ряду) на первое место – одинокое место – единственное. Я сейчас убита, меня сейчас нет, не знаю, буду ли я когда-нибудь – но, помимо чувства, всей справедливостью моей, не терпящей, чтобы такое осталось без ответа, всем взглядом из будущего, взглядом всего будущего, устами будущих отвечаю – Спасибо Вам!»

Марина Цветаева, рисунок А.И.Цветаевой

В 2004-м издательство «Вагриус» выпустило двухтомник дневников сына Марины Ивановны Георгия Эфрона (погибшего на фронте в 44-м), там в записи от 8 января 1941 года и Мур (как звали Георгия домашние) упоминает о Сомове-Насимовиче: «Вчера у нас был полусумасшедший Женя Сомов. Но он неплохой человек».

А где тогда, в январе 41-го, жила Марина Ивановна? «После почти года скитальческой жизни, – пишет цветаевед Мария Белкина в книге «Скрещение судеб» (М., 1988), – она наконец обретает некую видимость оседлости: ее прописывают на Покровском бульваре, дом 14/5 в квартире 62 (последняя московская прописка!); правда, опять же на чужой площади, правда, опять временно, но временность эта на сей раз имеет протяженность в два года, то есть как раз на тот срок, на который тот «кто-то», подписавший контракт, уехал на Север, сохраняя за собой площадь в Москве и имея право сдавать ее».

«Фото Старой Москвы»: «Второй дом Совнаркома» на Покровском бульваре.

Здесь Марина Ивановна с конца сентября 1940-го снимала комнату в 14 кв. метров в трехкомнатной квартире известного ученого Б.Шукста и отсюда она в августе 1941-го отправилась вместе с 16-летним Муром в эвакуацию – в Елабугу, небольшой город на Каме, где покончила жизнь самоубийством…

А как же отреагировала Марина Ивановна на предложение Евгения Сомова поселиться в его комнате?

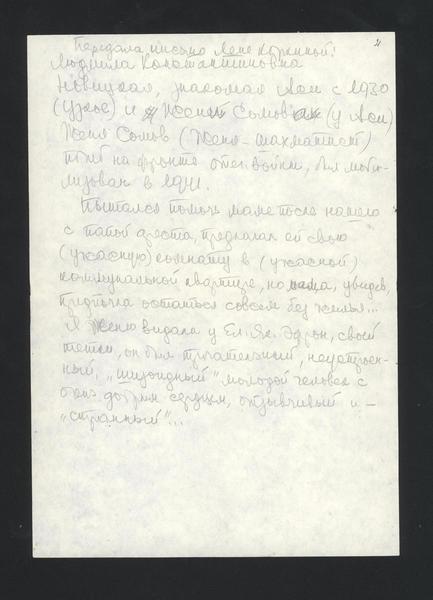

Читаем вышеупомянутый комментарий Ариадны Эфрон:

Копия комментария Ариадны Эфрон

«…Женя Сомов (Женя-шахматист) погиб на фронте Отеч. войны, был мобилизован в 1941. Пытался помочь маме после нашего с папой ареста, предлагал ей свою (ужасную) комнату в (ужасной) коммунальной квартире, но мама, увидев, предпочла остаться совсем без жилья… Я Женю видала у Ел.Як.Эфрон, своей тетки, он был трогательный, неустроенный, «шизоидный» молодой человек с очень добрым сердцем, отзывчивый и – «странный».

Опять-таки вопрос – откуда у Ариадны Сергеевны (арестованной в 1939-м и осужденной на 8 лет ИТЛ за шпионаж, вернувшейся в Москву в 1955-м) были сведения, что «Женю-шахматиста» в 41-м мобилизовали и он погиб на фронте?

Рисунок Ариадны Эфрон

«Моя дорогая Асенька, посылаю Вам попытку своего портрета…» (из письма Ариадны Эфрон Анастасии Цветаевой от 4 октября 1945 г., «Марина Цветаева в письмах сестры и дочери», «Нева», 2003 г., №4).

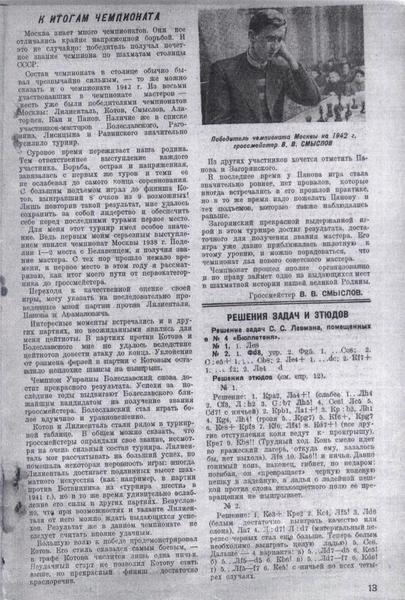

Конечно, Ариадна не могла знать, что Евгений в конце 1942-го находился в Москве, а доказательством этому служат два его этюда, опубликованные в бюллетене 22-го чемпионата столицы и посвященные победившему в чемпионате Василию Смыслову.

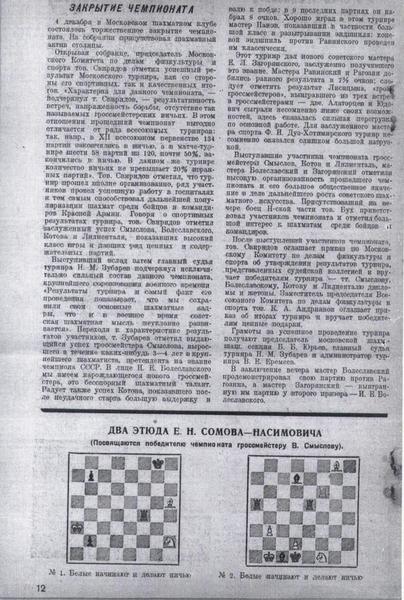

Страница бюллетеня с этюдами Сомова-Насимовича

Как следует из репортажа в этом предпоследнем номере бюллетеня чемпионата Москвы-1942, закрытие турнира состоялось 4 декабря в Московском шахматном клубе. На торжественном мероприятии, возможно, присутствовал и герой нашего рассказа!

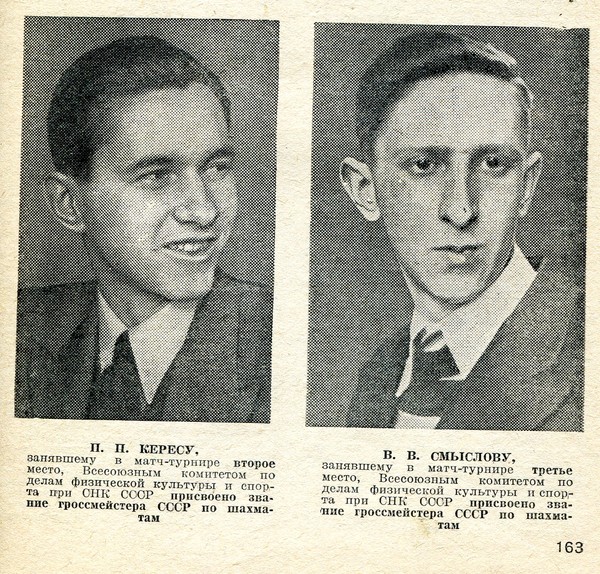

Керес и Смыслов. Фото из опубликованного в 6-м, последнем предвоенном номере «Шахмат в СССР» материала П.Романовского о матч-турнире шести, принесшем, как известно, победу Ботвиннику.

Страница бюллетеня с решениями этюдов

Интересно – но мы уже никогда об этом не узнаем, – согласился ли будущий король эндшпиля Василий Смыслов с комментариями (судя по стилю – самого автора этюдов) к миниатюрe:

№6

Е.Сомов-Насимович

Ничья «1.Ka2 Ra4+! Слабее 1...Rh4 2.Bf3 Rxh2 3.Bxb7 Rh5! 4.Bc6! Rc5 5.Bd7! 2.Kb1 Ra1+! 3.Kxb2 Rh1 4.Ng4 Rh4! (грозя 5...Kg7 ) 5.Nf6+ Kg7 6.Ne8+ Kf8 7.Nf6 Rf4! 8.Nd7+! Все другие отступления коня ведут к проигрышу. 8...Ke7 9.Nb8!! Трудный ход. Конь смело идет во вражеский лагерь, откуда ему, казалось бы, нет выхода. 9...Rf8 10.Na6!! , и ничья. Давно гонимый конь, наконец, гибнет, но недаром: погибая, он «превращает» черную коневую пешку в ладейную, а ладья с ладейной пешкой против слона инакоцветного полю ее превращения не выигрывает». В «Советском шахматном этюде» эта концовка подана так: « 10.Na6!! bxa6 11.Bd1 – ничья. В результате оживленной фигурной игры получилась известная теоретическая ничейная позиция» (по-моему, подборку этюдов Сомова-Насимовича там прокомментировал Марк Либуркин – В.Н.). В 1956-м в «Шахматах в СССР» появился большой обзор «По страницам книги “Советский шахматный этюд”» с указанием изъянов в том числе и в трех этюдах Сомова-Насимовича и с такими замечаниями (В.Чеховера) по финалу вышеприведенной миниатюры: «После заключительного хода решения (11.Bd1) возникает позиция, которую автор считал ничейной.

Однако из теории известно, что при положении черной пешки выше поля а4 выигрыш возможен, хотя и достигается не легким способом (см., например, партию Гольдберг – Каспарян из полуфинала XX чемпионата СССР). На эту теоретическую позицию обратили внимание, – добавил безымянный автор обзора в «Шахматах в СССР», – также Я.Поспишил и Ю.Шапошников». Очевидно, опытнейший, сильный аналитик Чеховер взял на веру то, как был прокомментирован в «Советском шахматном этюде» выбор белых на 8-м ходу: « 8.Nh7+? Kg7 9.Ng5 Kh6 или 8.Nd5? Rf5 , и выигрывают». Но вот по базе Харольда ван дер Хейдена ход 8.Nh7+ , наоборот, снабжен восклицательным знаком, и в этом случае белые, оказывается, достигают желаемого результата.

8...Kg7 9.Ng5 Kh6 10.Ne6! Rf2+ 11.Kc3 Kxh5 12.Nc5 =.

А что касается другого этюда Сомова-Насимовича из бюллетеня – ровно 50 лет спустя он появился на страницах «Шахмат в СССР» (впрочем, тогда уже «Шахматного вестника») в публикации Анатолия Кузнецова к 100-летию Александра Алехина, а статья называлась – «Аналогии и ассоциации, близкие и дальние»! Цитирую:

«Общепризнано, что одна из красивейших комбинаций Алехина такая:

Рети – Алехин

Баден-Баден 1925

26...Re3! (и нет 27.fxe3? Qxg3+ 28.Bg2 Nxe3 ) 27.Nf3 (самое естественное, но, похоже, лучше было 27.Bf3 ) 27...cxb5 28.Qxb5 Nc3! 29.Qxb7 ( 29.Qc4 b5! ) 29...Qxb7 30.Nxb7 Nxe2+ 31.Kh2 ( 31.Kf1 Nxg3+ 32.fxg3 Bxf3 33.Bxf3 Rxf3+ 34.Kg2 Raa3 35.Rd8+ Kh7 36.Rh1+ Kg6 37.Rh3 Rfb3 , выигрыш – Алехин) 31...Ne4! 32.Rc4! Изобретательно – 32...Bxf3 33.Rxe4! , но 32...Nxf2! 33.Bg2 и ход-пуанта 33...Be6! 34.Rcc2! , а теперь 34...Ng4+ 35.Kh3 Ne5+ 36.Kh2 ( 36.Kh4 Ra4+ , и мат) 36...Rxf3! 37.Rxe2 Ng4+ 38.Kh3 Ne3+ (вторая игра батареи К+С!) 39.Kh2 Nxc2 40.Bxf3 , и две вилки подряд: коневая – 40...Nd4! 41.Rf2 (Рети тут сдался, не делая хода) 41...Nxf3+ 42.Rxf3 и слоновая, более редкая – 42...Bd5 , выигрывая фигуру. Приглядимся: механизм комбинации, помимо других элементов, содержит искусное чередование коневых и слоновых вилок. Конечно же, в композиции примеров тому предостаточно. Но это уже не близкие аналоги, скорее аналоги и ассоциации сразу:

№7

Е.Сомов-Насимович

«Бюллетень первенства Москвы», 1942

Ничья 1.Ne3+ Ke2! 2.Nc4. Первая вилка, парируемая посредством 2...Rf5! 3.Rd6 Ra7! Однако 4.Rxd7! Rxd7 и вилка слоновая - 5.Be6!

Впрочем, материальный перeвес черных велик и ладьям достаточно защитить друг друга. Пробуем 5...Rdd5 6.Ne3! – к вилке слоновой присоединилась вилка коневая, но и это не все! 6...Rfe5! 7.Nxd5! ( 7.Bxd5? Bxd2 ) 7...Rxe6 8.Nf4+ , еще вилка и 9.Nxe6. Пробуем 5...Rdf7 6.Nd6! (снова «сдвоенная» вилка) 6...Rff6! 7.Nxf5! Rxe6 8.Nd4+ , еще вилка и 9.Nxe6. Наконец, 5...Rff7 6.Ne5! («сдвоенная вилка» в четвертый (!) раз) 6...Rde7 (6...Rfe7 7.Bg4+) 7.Bc4+ (спасающие промежуточные шахи) и 8.Nxf7 (8.Nxd7). Этюду в 1942 году не повезло: черный слон был ошибочно напечатан на с1 вместо е1...»

Похоже, не знал Анатолий Георгиевич, что не повезло – жутко не повезло! – и самому автору этого искрометного этюда.…Славным осенним деньком мы с Александром Петровичем Кузнецовым (это когда я после армейской службы впервые к нему в Белокаменную приехал, в 1974-м) вышли из метро «Арбатская», чтобы двинуться по направлению к Центральному шахматному клубу (Петрович намеревался там приобрести свежие «Бюллетени ЦШК»). У входа моему незабвенному Учителю церемонно поклонился и быстро прошел вниз пожилой высокий человек восточного типа. Петрович тоже его учтиво поприветствовал, а когда отошли – шепнул: «Это Борис Вайнштейн». Я тут же оглянулся, но гроссмейстера Ферзьбери уже поглотил людской поток. Почему вспомнил об этом? Ответственным редактором бюллетеня чемпионата Москвы-1942 как раз и был Вайнштейн, и скорее всего, ему и передавал свои последние этюды, появившиеся в этом бюллетене, Сомов-Насимович. Что-то страшное уже надвигалось на него. И по всей видимости, уже тогда, в конце 42-го, не на цивильной должности корректора «Известий» он был, а простым трудягой старейшей московской табачной фабрики «Дукат». Арестуют его через два месяца.

…В поисках информации о «Жене-шахматисте» ваш покорный слуга обратился по электронке к ряду известных цветаеведов и литературоведов, и вот из Петербурга пришло письмо от Екатерины Лубянниковой, сильно меня взволновавшее! Оказывается, она еще много лет назад дважды – в Москве и Петербурге – делала доклад, до сих пор не опубликованный, о Сомове-Насимовиче! «Но я мало касалась шахматных дел, – уточнила Екатерина Ивановна, – поскольку моя тема была с уклоном в Цветаеву и звучала так: адресат Цветаевой Евгений Сомов. Конечно, сейчас эту работу можно выполнить на другом уровне, а тогда это был мой дебют в цветаеведении».

Спасибо огромное Екатерине Ивановне! В результате нашего дальнейшего заочного общения я получил от нее фотографию(!) Евгения Сомова-Насимовича (этот уникальный снимок Екатерине Ивановне в свое время подарила Анастасия Ивановна Цветаева),

"По его чудному виду думаю, что он - Ваши с Мариной друзья всегда были необычны..." (Ариадна Эфрон)

а также новые очень ценные биографические сведения о «Жене-шахматисте» и, что крайне важно, сведения, уже фактически исключающие все сомнения, при каких трагических обстоятельствах завершилась его жизнь…

Продолжение следует

|