ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЭЛЛЫ ВЕНГЕРОВОЙ

Жаль, что во время работы над 2-м томом «Шедевров и драм чемпионатов СССР» мне не попались на глаза воспоминания замечательного переводчика Эллы Венгеровой, известной читающей публике прежде всего по переводу «Парфюмера» Патрика Зюскинда. В статье «Побег из “шахматного Эльдорадо”» я уже привел фрагмент из ее «Мемуаресок», напечатанных в газете «Экран и сцена» (7 ноября 2014), а затем вышедших отдельной книгой. Но то была лишь малая толика того, что Элла Владимировна написала о своем соседе по коммунальной квартире «дяде Феде» – международном мастере Федоре Ивановиче Дуз-Хотимирском.

В свое время Дуз – так его обычно именовали – был поистине легендарной личностью. Играл неровно, но красиво, с неистощимой фантазией и большим напором. «Его стихия – трудные и запутанные положения, в которых он чувствует себя, как рыба в воде» (Ильин-Женевский). За свою долгую жизнь (1881–1965) кого только Дуз не обыгрывал! Что с того, что в дореволюционной карьере мастера нет крупных турнирных успехов? Грозную силу его вдохновенных атак пришлось испытать Чигорину, Маршаллу, Яновскому, Алапину, Тейхману, Шпильману, Нимцовичу, Тартаковеру… Гораздо успешнее выступал он в чемпионатах СССР (лучшие результаты: 1923, 3–5-е места; 1925, 5-е; 1927, 3–4-е), победив, иных не по одному разу, таких грандов советских шахмат как Романовский, Левенфиш, Богатырчук, И.Рабинович, Раузер, Вильнер, Котов, Белавенец, Лисицын…

Федор Дуз-Хотимирский – призер трех чемпионатов СССР 20-х годов. Фото из журнала «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе» (№ 24, 1925).

Венгерова – наверняка со слов самого Федора Ивановича – утверждает, что Дуз «мог выиграть любую партию, если она была интересной. А неинтересную мог запросто проиграть». Похоже на правду. Романовский, называя Дуза «крупным, неподражаемым бойцом», упрекает его в непрофессиональном отношении к делу: «он то легкомысленно побрасывается фигурами по доске, то, охватив голову руками и поджав под себя ногу, из кожи лезет вон, чтобы одолеть какого-нибудь опытного противника» («Шахматный листок», сентябрь 1925). Богатырчук, удостоив Дуза лестной характеристики («блестящий комбинационный игрок с ярким и оригинальным дарованием»), высказывает ему тот же упрек: «К сожалению, у Дуза есть один большой недостаток – чрезвычайная неровность игры, и это мешает ему занимать те высокие места на турнирах, какие он, бесспорно, заслуживает по своему дарованию» («Шахматы», ноябрь 1927).

Показательна история, случившаяся с ним на грандиозном турнире в Карлсбаде (1911), где он занял 22-е место при 26 участниках: «Дуз-Хотимирского преследовали неудачи, а окончательно он пал духом, проиграв Зюхтингу совершенно выигранную позицию из-за просрочки времени: он проявил полнейшую беспечность, ибо у него было сорок минут на часах, но он все их растратил на чтение и рисование карандашом карикатур, совершенно забыв о партии. После этого он вообще не был серьезен и играл по большей части безучастно, лишь временами напоминая себя прежнего» («Falkirk Herald», 18.10.1911).

Известность Дузу принес ничейный матч с Маршаллом (Варшава, 1908, +2–2=2), но по-настоящему прославил его знаменитый турнир памяти Чигорина в Петербурге 1909 года: Дуз занял скромное 13-е место, но зато – единственный! – сумел победить обоих первых призеров, чемпиона мира Ласкера и чемпиона России Рубинштейна, после чего к его имени прочно приклеилось уважительное прозвище «гроза чемпионов».

Петербург, 1909, турнир памяти Чигорина. За партией Сальве – Дуз-Хотимирский наблюдают (слева направо) члены турнирного комитета В.Чудовский и Ю.Сосницкий, председатель Лодзинского общества любителей шахматной игры К.Манакин и мастер А.Левин. Эту партию Дуз проиграл, но зато – единственный! – выиграл у Ласкера и Рубинштейна! Фото из турнирного сборника.

Рубинштейна он вообще обыгрывал довольно регулярно (раза три, не меньше), что вызывало недоумение: «железный Акиба» был признанным знатоком теории и блестящим техником, а Дуз, как истый Kaffeespieler (своей «шахматной академией» он не то в шутку, не то всерьез считал «Варшавское кафе» в Киеве, где провел юность), не придавал особого значения ни дебютной теории, ни технике игры. В сборнике «Избранные партии» (1953) Федор Иванович раскрыл свою нехитрую тактику, которая, однако, требовала изощренной фантазии и колоссальных творческих усилий:

«Друзья и знакомые Рубинштейна, поклонники его таланта, не раз задавали ему вопрос, чем объяснить, что он – один из сильнейших мировых шахматистов, не может справиться с Дуз-Хотимирским и часто терпит от него поражения.

Рубинштейн дал им слово реабилитировать себя и одержать победу надо мною в первой же нашей встрече, которая случилась в Карлсбаде в 1911 году. Зная намерение Рубинштейна, я также дал себе слово оказать ему достойное сопротивление (партия закончилась вничью. – С.В.).

Образно я объясняю неуспех Рубинштейна в партиях со мною так. Шахматы – бесконечный лес. Шахматная теория – широкая лесная дорога, от которой идут просеки, дорожки, тропинки. Почти все сильнейшие шахматисты шли по этим путям, и особенно хорошо изучил эти дороги Рубинштейн. Поэтому, играя с Рубинштейном, я тащил его в темный лес шахматного творчества, далеко от изученных дорог, в котором шансы на победу у нас были равны».

Турнир мастеров в Карлсбаде, 1911. Единственная фотография, на которой Дуз-Хотимирский (второй справа в 1-м ряду) и Рубинштейн (третий слева во 2-м ряду) изображены вместе. Из журнала «Wiener Schachzeitung» (№ 17–20, 1911).

А вот обыграть Ласкера ему больше ни разу не удалось. Но они дружили, чему немало свидетельств. Чемпион мира приметил Дуза еще в 1908 году на турнире в Праге, на котором изредка появлялся, отдыхая «на водах» где-то неподалеку.

«Как-то на досуге, – вспоминал Дуз, – он предложил мне посмотреть вместе с ним некоторые варианты в испанской партии с ходом 3…Nf6. Эта система получила в теории название берлинской защиты. Помнится, как путался я поначалу в словах и мыслях, преисполненный священного трепета к чемпиону мира. А Ласкер словно бы не замечал моего волнения. Он ставил позиции, смотрел их; и то и дело запрашивал мое мнение.

В скором времени Ласкер должен был играть матч с Таррашем. Предполагать, однако, что он готовится таким образом к матчу, было трудно. Дело в том, что незадолго до этого ход 3…Nf6 был с успехом применен им, Ласкером, в матче против Маршалла. И Тарраш, естественно, не мог не знать этого. Так полагали мы, шахматные мастера тех дней, перед которыми загадочная фигура Ласкера стояла тогда еще во всей своей неприступности.

Но именно к Таррашу вооружался тогда Ласкер. Матч показал это. Просто Ласкер смотрел те, испанские, позиции уже применительно к Таррашу. А точнее – глазами самого Тарраша…» («Шахматы в СССР», апрель 1980).

Поэтому, представляя через год в «Ниве» (№ 10, 1909) участников турнира в Петербурге, Ласкер мог оценить Дуза не понаслышке, а со знанием дела: «Тартаковер и Дуз-Хотимирский предпочитают сложные положения. Они отважно, иногда безумно идут в огонь там, где другие осторожно отступают; это обыкновенная стратегия юношей. Когда они созреют, они, наверное, будут достойными представителями шахматного искусства».

Партию с Ласкером, однако, Дуз провел спокойно, без «юношеского безумства», завершив ее четкой атакой на королевском фланге. Рассказывает Дуз-Хотимирский:

«Ласкер, игравший черными, опоздал на 12 минут. Я явился вовремя, но по рассеянности забыл сделать свой первый ход. Когда Ласкер явился, от его опоздания пострадал не он, а я, поскольку шли мои часы.

В дебюте я получил преимущество. Партия заинтересовала всех конкурентов Ласкера, в особенности Рубинштейна. Один из поклонников Рубинштейна высказал организаторам турнира опасение, что я могу нарочно проиграть чемпиону мира, перед которым якобы преклоняюсь. Но через несколько ходов партия действительно склонилась к моему выигрышу. Я сделал 42-й решающий ход и от волнения удалился в другую комнату. Вскоре мне сообщили, что Ласкер просит меня к себе. Когда я подошел к столику, Ласкер торжественно поднялся и поздравил меня с победой» («Избранные партии», 1953).

На заключительном банкете чемпион мира пригласил «обидчика» к себе в гости, если тот будет в Берлине, чем Дуз летом 1910 года, по дороге на турнир в Гамбурге, и воспользовался. Они провели вместе несколько дней за изучением японской игры го, которой Ласкер тогда очень увлекался, а в один из дней побывали в синематографе, чтобы посмотреть какую-то новую картину братьев Люмьер. Больше всего москвича поразило, что Ласкер напоследок, поскольку шел дождь, вызвал на дом такси, чтобы отвезти его на вокзал.

Совсем недавно переводчик моей книги «Шедевры и драмы чемпионатов СССР» на английский язык Алексей Захаров разыскал в лондонской «Acton Gazette» (29.03.1912) заметку «Дуз-Хотимирский», где Ласкер утверждает, что Дуз учился… в семинарии! Сам Федор Иванович это скрывал: в своих мемуарах он уклончиво пишет, что не имел «ни законченного образования, ни определенной профессии».

Ласкер: «Хотя ему всего двадцать восемь лет (точнее, тридцать), его жизнь была богата на события. Получив образование священника православной церкви, “попа”, он пожертвовал этой карьерой, встав на сторону народа против господствующих классов. Он четыре раза попадал в тюрьму по политическим причинам и, наконец, чтобы избежать преследований, переехал из Киева в Москву. Там он жил в бедности, пока не добился благосклонности некоторых друзей-шахматистов, которые нашли ему работу репортера для нескольких газет. Даже сейчас он беден, но его потребности малы, и он не пытается заполучить многого. В шахматах он боец. Какова бы ни была позиция, он делает всё возможное. И он полон идей для создания атаки. Скорее всего, он опасный противник в жизни. Но его антагонизм проявляется исключительно благородным образом».

На следующий турнир в Петербурге (1914) Ласкер приехал за неделю до начала, о чем я узнал из воспоминаний Дуз-Хотимирского. И снова пригласил его в гости:

«Ко мне зашел Сабуров-младший – главный распорядитель турнира, и сообщил, что Ласкер уже в Петербурге и что он хотел бы со мной увидеться. В тот же день я был у него. Чемпион мира попросил одолжить ему шахматную доску и фигуры. Я предложил ему свой комплект.

Трогательно было видеть, как Ласкер c непосредственностью, для него столь редкой, тут же стал расставлять видавшее виды деревянное со свинцом шахматное войско. По всему было видно, что все его мысли уже заняты предстоящим турниром. И все же от него не укрылась моя озабоченность. Он спросил о причинах, и я признался, что с часу на час ожидаю первенца. Он старался меня ободрить.

A назавтра приехал ко мне. Привез в подарок маленькую, чуть меньше чайной, золотую ложечку. “Это от меня малышу”, – сказал он, протягивая дар. Долго потом хранилась у меня эта ложечка как драгоценный сувенир» («Шахматы в СССР», апрель 1980).

В журнальных и газетных воспоминаниях, коих Федор Иванович в последние годы жизни написал немало, он куда откровеннее и живее, чем в высушенных самоцензурой и добитых, думаю, издательской редактурой воспоминаниях из «Избранных партий». Чему удивляться? Над сборником Дуз работал в начале 50-х, в удушающей атмосфере позднего сталинизма, когда весь воздух, казалось, был выкачан из советской печати, и шахматной тоже… Но воспоминаниям о встречах с Ласкером из «Шахмат в СССР» повезло вдвойне: Федор Иванович их не написал, а рассказал – москвичу А.Хрулеву, который общался с Дузом, когда тот был уже прикован к постели неизлечимым недугом. А рассказчик, по словам современников, Дуз был отменный!

Приведу еще один живописный эпизод из той же публикации, связанный с пребыванием Ласкера на Кавказе осенью 1935 года:

«С сеансом в Кисловодске связан один небольшой казус. Пока шел сеанс, я по собственной инициативе заказал для Ласкера большой букет роз. Какие это были розы! И какой это был чудный букет! Тот может себе представить это, кто хотя бы раз бывал в этих местах.

По окончании сеанса директор санатория преподнес букет экс-чемпиону мира. Ласкер с вежливой улыбкой принял благоуханные дары солнечного юга. А когда мы остались вдвоем, пробурчал недовольно: “И кому только пришла в голову такая блажь: дарить мне эти розы? Терпеть не могу цветов!”»

Очень интересны и воспоминания Дуза о его встречах с Алехиным, которому он, как известно, давал шахматные уроки. Хотя, конечно, надо делать скидку на известную склонность Дуза… присочинить. Пытаясь в ходе работы над книгой «Русский сфинкс» (2021) выяснить, когда же все-таки – в 1906 или 1907 году? – он давал свои уроки и как долго это продолжалось, я убедился, что, как многие прекрасные рассказчики, Дуз дважды одинаково рассказать об одном и том же просто не мог. Надеюсь, что в приводимом ниже «мемуаре», где он предстает игроком исполинской силы, Дуз не сильно погрешил против истины.

Итак, 1915 год, Петроград, кафе «Рейтер», где собирались любители шахмат и куда заходил Алехин, приезжая в город. «Алехин обратился ко мне с просьбой сыграть с ним несколько партий, – пишет Дуз-Хотимирский. – Я согласился. Мы сыграли 21 партию. Перевес в одно очко оказался на моей стороне. Вторично я встретился с Алехиным за шахматами в том же году в двух матч-турнирах, где противники играли между собой по четыре раза. В первом круге мой счет против Алехина: проигрыш и ничья, во втором круге – две победы». А ведь Алехин был тогда уже третьим игроком в мире!

Характер у Дуза, как у любой неординарной личности, был непростой. Тем, кто читал книгу Бронштейна «200 открытых партий», наверняка запала в душу миниатюра с Дуз-Хотимирским, открывающая главку о королевском гамбите. Игралась партия в 1954 году, когда Федор Иванович разменял уже восьмой десяток. Однако, судя по рассказу Давида Ионовича, он был всё еще по-юношески дерзок и напорист:

«Как только мой партнер сыграл пешкой f2 на f4, я тотчас услышал сердитое:

– И никаких там отказанных! Принимайте жертву! Не возьмете пешку – играть с вами не стану.

Делать нечего. Принял я гамбит старого мастера.

Через несколько ходов Дуз-Хотимирский сыграл поспешно и, пока я думал над ответом, решил… переменить свой ход.

Зрители ахнули, судьи хотели было остановить часы, но Федор Иванович прикрикнул на всех сразу:

– Подумаешь, невидаль какая! Ну, сделал плохой ход и сейчас поменяю его на хороший. Кодекс, говорите? Бог с ним, с кодексом, у нас тут шахматы. Впрочем, вы не возражаете? – вспомнил и обо мне партнер.

– Что вы, сделайте одолжение!

И игра продолжалась как ни в чем не бывало».

Та самая партия из матча «Локомотив» – «Динамо» (1954), что открывает главку о королевском гамбите в книге Бронштейна «200 открытых партий». Давид Ионович сыграет сейчас 17…f4, после чего белые через два хода капитулируют… Фото из архива Д.Бронштейна.

Представляете, каким Дуз был в молодые годы, в ореоле победителя Ласкера и Рубинштейна, когда свои чудачества и гонор мог подкрепить блестящей игрой? Но о том, что причиной его турнирных неуспехов был именно характер, писали многие. Левенфиш без обиняков называл Дуза «enfant terrible (ужасный ребенок – фр.) всякого турнира», чьи «фортели производят тягостное впечатление не только на участников, но и на публику» («Шахматы», август 1925).

А поговорить за игрой Федор Иванович любил, оказывается, не только в старости, позволяя себе это даже в крупных турнирах (видно, издержки «кафейного» образования). Свидетельством тому – интереснейший рассказ Ильина-Женевского о его партии с Дузом в 1-м Московском международном турнире (1925), наглядно показывающий, благодаря чему тот проиграл 12 партий и занял предпоследнее место:

«К сожалению, интересной и остроумной игре Дуза мешают некоторые чудачества, которые у него одинаково проявляются и в жизни, и в игре. В жизни на почве его веселого нрава и анархических убеждений с ним иногда происходили случаи прямо анекдотического характера. В партиях он зачастую увлекается какой-нибудь оригинальной, но неправильной идеей и ставит на острие ножа всю, иногда очень хорошо проведенную партию.

Оригинальность характера Дуз-Хотимирского отчасти сказалась и в его партии со мной. Избрав одно из продолжений разменного варианта испанской партии, Дуз вдруг спросил меня: “А что, ведь, кажется, такого продолжения еще никто не избирал?” Но мне пришлось разочаровать его. “Нет, дорогой Федор Иванович, – сказал я. – Так я играл еще в 1920 году на всероссийской олимпиаде против Григорьева”. “Черт возьми, – воскликнул он, – ничего нового не придумаешь. Всё уже кто-нибудь да играл”.

Однако в дальнейшем он все-таки придумал новое, да такое новое, что у меня прямо глаза на лоб полезли. Не закончив еще развития своих легких фигур, он мобилизовал ладью и загнал ее в самый центр, впереди собственных пешек.

За такой маневр Дуз безусловно должен был быть наказан. Однако, как это часто бывает, имея целый ряд превосходных продолжений, я как раз избрал не наилучшее и дал возможность Дузу уравнять партию, уведя ладью на безопасную и хорошую позицию. Однако здесь прорвался и сам Дуз. Переоценив свои возможности, он решил пожертвовать качество за атаку, но атаки не получил…» (из книги «Международный шахматный турнир в Москве 1925 г.», 1926).

…Но что мы знаем о самом Дузе? Да почти ничего, кроме его партий (а некоторые из них – настоящие комбинационные шедевры!) и редких упоминаний о нем, рассеянных по старым журналам и книгам. Вот Юдович, вспоминая чемпионаты СССР середины 30-х, пишет: «Дуз всегда говорил, что, кто не понимает ничего, кроме шахмат, тот и шахматы понимает недостаточно. Жизнелюб, любитель веселых шуток, Федор Иванович был душой нашего шахматного общества…» («Бюллетень ЦШК СССР» № 13, 1983).

Тем любопытнее вам будет узнать из записок Эллы Венгеровой, в каких условиях жила семья Дуза (спойлер: комнатка при кухне), какова судьба его единственного сына, каким Федор Иванович был в быту, во взаимоотношениях с соседями, как зарабатывал на жизнь, какие книжки любил…

СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 6, КВАРТИРА 27

Сюжет такой. У Григория, выкреста из-под Полтавы, было два сына, Владимир и Александр. Владимир умный, а Александр – за революцию. Владимир был миллионер (тогда еще не было миллиардеров), он построил для Таирова Камерный театр, а для себя кооперативную квартиру в «Доме России» на Сретенском бульваре. Квартира в бельэтаже с камином, прихожей, кухней, ванной и кладовкой была обставлена французским мебельным гарнитуром, увешана картинами передвижников и украшена скульптурами Антокольского. В большой квадратной прихожей на полу лежал ковер, у стены стояло резное деревянное кресло, а на стене висел портрет статной дамы в черном платье с ключами у пояса и старомодной шляпе. (После войны делали ремонт, ковер разрезали, а даму сперли маляры, мы хватились, да поздно.) О хрустальных люстрах, египетских статуэтках, «Библиотеке великих писателей», коллекции старинных монет и горке с китайским фарфором и рояле «Стейнвей» я уж не говорю. Владимир уже в 1915 году почуял, куда дует ветер, и свалил во Францию, а квартиру оставил Александру.

Дом страхового общества «Россия», в котором после революции жил Федор Иванович Дуз-Хотимирский.

Пока Владимир, старый холостяк, делал состояние (он был фармацевт и любитель синематографа), Александр (он тоже был фармацевтом и земским врачом) сделал революцию, женился и родил троих детей. Жена его, а моя бабушка, Прасковья Васильевна Снегирева, была бестужевкой (Бестужевские курсы – одно из первых женских высших учебных заведений в России. – С.В.) и земским врачом и тоже за революцию. Она дружила с Наденькой Крупской и Володей Ульяновым, и, согласно семейной легенде, Володя Ульянов как-то раз гостил на даче у Венгеровых. И даже говорят, что скрывался он перед революцией не в шалаше, а на этой самой даче под Петербургом, где-то на Карельском перешейке. В революцию Прасковья Васильевна, главный санитарный врач Красной Армии, погибла на эпидемии сыпного тифа в Сызрани, как и положено земскому врачу. Дед тоже заболел тифом, но выжил и приехал в Москву, в ту самую квартиру.

Роскошный дом на Сретенском бульваре представлялся победившему пролетариату вполне подходящим объектом для уплотнения. Пролетарии уплотняли соседей и распространялись на освободившуюся жилплощадь. И всех недобитых уплотнили. А моего деда не тронули. Потому что Володя Ульянов не забыл гостеприимства Паши Снегиревой и дал доктору Венгерову А.Г. охранную грамоту. За своею личной подписью. И действовал этот документ безотказно в течение всей советской власти вплоть до перестройки.

Документ действовал, но Александр Григорьевич на это ноль внимания. Никто его не трогал, не уплотнял, но он сам, по собственной инициативе, занялся этим благородным делом. Он поселил в своей квартире, где уже обретался сам (со второй женой и тремя детьми), семью царского генерала Николая Николаевича Лесевицкого (с его второй женой и тремя детьми), а также великого русского шахматиста Федора Ивановича Дуз-Хотимирского (с женой и сыном). И еще как-то приютил и оставил навсегда некую Машу Самородову, несчастную бывшую хозяйку борделя, женщину неграмотную, но очень умную и неравнодушную к искусству.

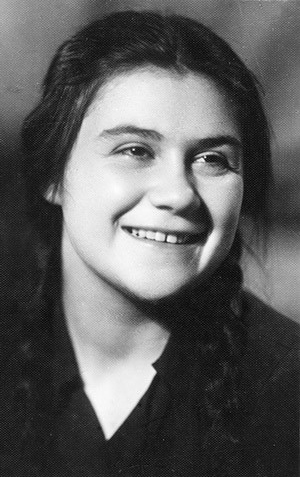

Элла Владимировна Венгерова, переводчик и писатель, с самого рождения многие годы жила в одной коммунальной квартире с Дуз-Хотимирским. Фото из газеты «Экран и сцена» (7 ноября 2014).

К моменту моего рождения в 1936 году квартира выглядела так.

Дед жил в столовой (три человека), его старший сын Владимир в спальне (три человека), младший сын Игорь в кабинете (два человека), Лесевицкие (четверо) в гостиной, Хотимирские (втроем) в комнате для прислуги, а Маша в кухне на сундуке за дверью.

По всему дому шли аресты лишенцев, классово чуждых элементов и старых большевиков. У нас в квартире забрали только Лесевицких, отца и старшего сына. Дед каждую ночь ждал ареста. Он умер в 1939 от инфаркта, избежав таким образом лагеря или расстрела. Поскольку пролетариев у нас не было, то и доносов писать было некому, и нас оставили в покое и дали дожить до двадцатого съезда. А если бы дед сам себя не уплотнил, то с нами разобрались бы очень быстро. Так что дед всех, кого мог, спас. Спасибо Владимиру Ильичу.

Похоронен дед на Новодевичьем кладбище, он там соседствует с Макаренко.

ДУЗ

Федор Иванович Дуз-Хотимирский с женой и сыном жили у нас в кухне. Не совсем, правда, в кухне, а при кухне, в комнате для прислуги. Площадь их обитания составляла не то восемь, не то десять квадратных метров. Там умещалось целых три полезных предмета: кровать, стол и диван. Шкафа не помню. Может, шкаф и был, но такой крохотный, что не помню. Над столом висел персональный дузовский телефон, над диваном гитара с красным бантом, а над двуспальной кроватью изображение красивой женщины с заведенными вверх глазами и распущенными волосами. Женщину на картине звали Мария Магдалина, жену Дуза – Софья Ивановна (для меня тетя Соня), а сына – Володя. Володя Хотимирский был моей первой любовью. Ему было тогда лет шестнадцать, а мне три года. Он сажал меня на плечи и отправлялся гулять со мной на Сретенский бульвар. Во время войны он пропал без вести. Осталась гитара с красным бантом и его невеста Ксения, красивая, высокая и очень худая. Она осталась старой девой и еще долго после войны приходила к Дузам.

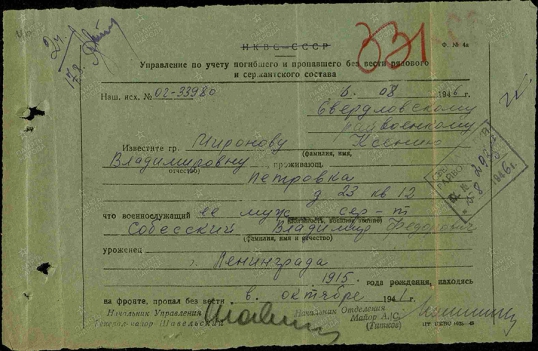

Судьба Володи выяснилась случайно, и опять благодаря А.Захарову, разыскавшему в интернете (сайт «Правмир», 22.06.2011) воспоминания подруги Ксении – Веры Глазовой. Она рассказала, что в сентябре 1939-го Володя, будучи уже студентом, получил повестку в армию («Начинались, как тогда говорили, польские события, и снимали “бронь” со всех студентов»). С июля 1941-го он уже на фронте, последнее письмо от него датировано августом… И вот тут ключевая фраза, без которой найти что-либо в военных архивах было бы невозможно: «На все запросы мы получали один ответ: “Сержант Собесский Владимир Федорович, находясь на фронте, пропал без вести в октябре 1941 года”». Оказывается, он носил фамилию матери! На сайте «Память народа» нашелся источник тех самых ответов, но из него следует, что Володя с Ксенией успели расписаться: «Известите гр. Миронову Ксению Владимировну, проживающую: Петровка, д. 23, кв. 12, что ее муж сер-т Собесский Владимир Федорович, уроженец г. Ленинграда, 1915 года рождения, находясь на фронте, пропал без вести в октябре 1941 г.».

«Заодно» Захаров нашел еще одного носителя фамилии Дуз-Хотимирский (мне не удалось нарыть ни одного даже просто Хотимирского). Им оказался коллежский секретарь Василий Яковлевич Дуз-Хотимирский, который в 1830-х работал смотрителем Главного магазина Златоустовской оружейной фабрики. Неужели предок нашего Дуза?

Извещение о том, что сын Дуз-Хотимирского – Владимир Федорович Собесский пропал без вести в 1941 году. Документ с сайта «Память народа».

Мария Магдалина висела там не случайно. Она означала, что тетя Соня и Дуз не состояли в законном браке. Тетя Соня была правоверной католичкой, а Дуз убежденным анархистом. Из всех мыслителей он уважал только Кропоткина и Бакунина и не признавал власти государства над свободной личностью. Во время гражданской войны белые приговорили его к расстрелу как анархиста, но дежурный офицер, шахматист и большой поклонник Дуза, узнал его и помог сбежать.

Это был чешский шахматист Карел Трейбал, полковник юридической службы Чехословацкого корпуса, которому колчаковцы передали для судебного рассмотрения дело Дуз-Хотимирского. Он не «помог сбежать», а просто отпустил Дуза. Об этом написано в книге Л.Прокеша «Život I Dilo Českego Šachoeho Mistra», вышедшей в Праге в 1946 году, о которой мне сообщил шахматный библиофил Яков Зусманович. Трейбал знал Дуза еще по турниру в Праге 1913 года. Поэтому на суде он задал заключенному только один вопрос: не имеет ли он отношения к шахматисту, выигравшему в 1909 году на турнире в Петербурге у чемпиона мира Ласкера? Услышав утвердительный ответ, он сказал: «Тогда вы свободны и можете идти»…

Тетю Соню он умыкнул еще в Польше (по словам В.Глазовой, увез «16-летнюю красавицу-польку, будущую мать Володи, из Вильнюса»). Она так его любила, что жила с ним невенчанная до самой смерти и винила себя в том, что Володька пропал без вести. И по той же причине тетя Соня всю жизнь проработала гладильщицей в прачечной. Из-за дузова упрямого анархизма прелестная, добрая, самоотверженная, ласковая, преданная женщина тридцать лет простояла в дымном влажном жарком подвале, орудуя тяжелыми утюгами. Она не позволяла себе, не будучи законной женой, жить на деньги своего сожителя. Она соглашалась считать себя грешницей. Но не содержанкой. Она кормила его, поила, обстирывала, терпела, понимала и прощала. По ночам Дуз читал ей вслух свои любимые книги. Судя по тому, что я слышала через стенку, их было две: «Три мушкетера» и «Двадцать лет спустя». (После смерти Дуза я выкрала их, переплела и перечитываю до сих пор.)

Да, чуть не забыла. Там жил еще огромный сибирский кот по прозвищу Маленький. Он гулял по всей квартире и никому не мешал. Во время войны Дуз развлекался тем, что гонял его по коридору, хлопал в ладоши и орал: «Сталин, Сталин, Сталин, Сталин, Сталин!»

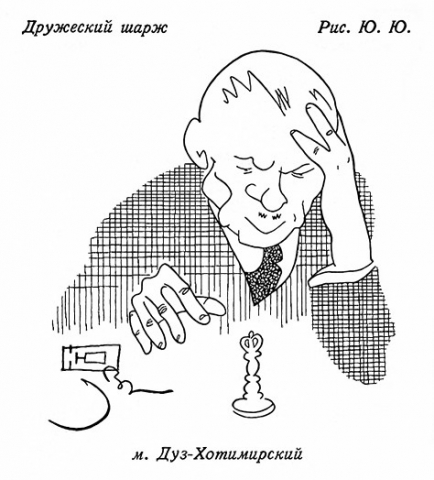

Снимков Дуза почти не сохранилось. К счастью, он попал «на карандаш» нашему лучшему довоенному шахматному карикатуристу Юрию Юзепчуку – знаменитому Ю.Ю., о котором я сейчас готовлю книгу для издания на английском языке. Шарж из журнала «64. Шахматы и шашки в массы» (№ 4, 1933).

Дуз был гениальным шахматистом, учителем Алехина (насчет гениальности – не перехлест: сам Алехин вспоминал о нем в парижских «Последних новостях», 14.11.1931, как о «нелепобурном и интуитивно-глубоком, с проблесками подлинной гениальности»). До революции он разъезжал по всей Европе и играл в кафе на деньги и мог выиграть любую партию, если она была интересной. А неинтересную мог запросто проиграть. Он был единственным в мире шахматистом, которому было присвоено странное звание Заслуженный мастер спорта по шахматам. Его зачем-то придумали при Луначарском, дали Федору Ивановичу и сразу после этого отменили (на самом деле звание «придумали» в 1934 году, уже после смерти Луначарского, и продолжали давать до 1991 года; Дуз получил его в 1942-м, вслед за Романовским, Рюминым и Гоглидзе. – С.В.). Дуз работал тренером шахматной команды спортобщества «Локомотив». Так как общество было железнодорожное, у Дуза был бесплатный проезд. Он разъезжал по всей стране, давая консультации (тогда еще не было понятия мастер-класс) и сеансы одновременной игры.

Кроме шахмат, Дуз играл во все карточные игры. В пикет, вист, покер, бостон, железку и, конечно, преферанс. Мама очень опасалась его дурного влияния на отца. Он и в самом деле вытворял черт-те что. Лежал целыми днями на кровати, в нижнем белье, часами консультировал по телефону своих подопечных железнодорожных шахматистов, исписывал целые пачки бумаги цифрами, открывая «родственные числа» (точнее, дружественные. – С.В.), забывал закрывать дверь в туалет, мог по рассеянности надеть чужую железнодорожную шинель и проходить в ней целую неделю. А потом к нам в квартиру заявляются милиционеры и заявляют, что Дуз шинель украл. Мы им объясняем, что он человек порядочный, но рассеянный, а они говорят:

– Как же, рассеянный! Чужую новую надел, а свою старую на вешалке оставил.

Советский Союз был большой, от Москвы до Ташкента поезд шел трое суток, а, может, пять. Дядя Федя, накинув на плечи старую шинель, перемещался по вагонам, заглядывая в незапертые купе. Если в купе обнаруживалась компания, расписывающая пульку (а она обнаруживалась непременно), он грустно переминался у двери, всем своим видом вызывая снисходительную жалость и сочувствие игроков, как правило, военных. Рано или поздно несчастный старикан удостаивался великодушного приглашения, присоединялся к наивным воякам и обыгрывал их до последнего рубля. Да не было во всех поездах великой державы такого пассажира, который мог бы обштопать Дуза в преферанс! То, что происходило с цифрами в его нечесаной голове, можно сравнить разве что с функционированием компьютера. Но тогда компьютеров не было и в помине, а шахматные гении ездили в СВ (спальный вагон – С.В.).

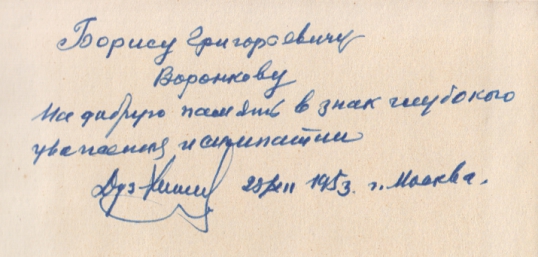

Автограф Дуз-Хотимирского на книге «Избранные партии» (1953) – единственной, которую он написал…

А гении математические заседали в академиях, и одному из них, академику по фамилии Виноградов, дядя Федя послал обнаруженные им в бесконечности «родственные числа». Как я поняла, первые четырнадцать этих чисел нашел в свое время Декарт, а дядя Федя довел это количество до шестисот. Академик, разумеется, был человеком умным и опубликовал дузово открытие под своим великим именем. Дуз жутко на него разозлился, но судиться и доказывать авторство не стал. Во-первых, потому, что наверняка проиграл бы. А во-вторых, потому, что не желал апеллировать к государству, коего в принципе не признавал. (Подтверждения этой скандальной истории пока найти не удалось. Но, как я уже писал в статье «Побег из “шахматного Эльдорадо”», они были хорошо знакомы и, по словам академика, не раз засиживались за шахматами «чуть ли не до утра». – С.В.)

Дуз никогда не пил и не курил, но к женщинам был отнюдь не равнодушен. Иногда в восьмиметровой комнате при кухне помимо Дуза, тети Сони и кота, появлялась молодая чернокосая девушка в тюбетейке. Она угощала всех сладкими дынями из Чарджоу. Юное среднеазиатское дарование. Ой ли? Почему-то все женщины в нашей квартире сильно ее недолюбливали, ругали Дуза и жалели тетю Соню.

У меня с Дузом постоянно возникали идеологические расхождения.

– У нас ведь свобода? – спрашивает меня Дуз.

– Да, у нас социализм и свобода, – смело утверждала я.

– А у них капитализм и никакой свободы?

– Никакой.

– А почему тогда у них можно сесть на поезд и приехать из Парижа в Лондон, а у нас нельзя?

– Зато у нас можно из Москвы приехать в Новосибирск или Владивосток. А это намного дальше.

– Но не в Париж?

– Ну и пусть.

Или вот такой разговор:

– Дядя Федя, вам кто больше нравится, Ботвинник или Смыслов?

– Смыслов.

– Но Ботвинник же чемпион мира!

– Вот если бы тебе предложили на выбор: или получишь мешок золота или получишь по башке, ты бы что выбрала?

– Золото.

– Вот видишь. Ботвинник всегда выигрывает, но играет неинтересно. А Смыслов интересно.

Тогда, признаться, я не очень поняла, что он хотел этим сказать. Сейчас, кажется, понимаю. Но не скажу, слишком долго объяснять.

Хоть Дуз и расхаживал по коммуналке в подштанниках, хоть он и не запирал дверь в туалет, но, пока была жива тетя Соня, от него всегда хорошо пахло. Потому что он пил на ночь йод с молоком. Пару капель йода на стакан теплого молока. Для улучшения памяти. Он помнил, по-моему, все интересные партии, сыгранные на мировых чемпионатах всеми интересовавшими его мастерами: Чигориным, Алехиным, Эйве, Ботвинником, Смысловым, Талем, Бобби Фишером, Глигоричем. По-моему, он знал наизусть всю толстую стопку шахматных журналов, громоздившуюся на диване.

Дуз-Хотимирского все звали

До седины лишь только «Дуз».

Он весь какой-то был хрустальный,

Его нимало не печалил

Забот житейских тяжкий груз.

Старик к игре был так привязан,

Что за доской был молод он.

Ему названием обязан

Дебют по имени «Дракон».

Мы вспоминаем и поныне

Его днепровские глаза,

В которых, как хрусталь, застыли

И чистота, и бирюза.

Из «Сказания о тысячелетней игре» московского шахматиста и поэта В.Покровского. Фото из архива Г.Фридштейна.

– Дядя Федя, а почему вы никогда не ездите в метро?

– Предпочитаю трамвай.

– Но метро же такое красивое и быстрое. (Тогда еще в метро было свободно.)

– Потому что метро – это подземелье, откуда ничего не видно. Не видно ничего. А трамвай идет по улице, по бульвару, мимо домов и людей. Понимаешь?

Тогда я его совершенно не понимала. А теперь меня охватывает глубокая печаль при воспоминании о транспортной усталости, которую я приобрела за пятьдесят лет езды на работу в этом самом метро.

– А что тут интересного? Вот вы, например, видели столько стран. Что вам понравилось больше всего?

– Бискайский залив. Ночное небо и звезды над Бискайским заливом.

Тут он сразил меня наповал. У меня не было ни малейших шансов когда-либо в жизни увидеть именно это небо.

Или вот: Мы приехали из экспедиции, живые и здоровые, сильные, молодые и веселые, мы сидим теплой компанией, пребываем в полной эйфории, у нас гитара, и мы поем. В дверь заглядывает дядя Федя.

– Это вы поете?

– Мы, Федор Иванович!

– Как плохо!

Ей-богу, мы об этом совершенно не догадывались.

Когда тетя Соня умерла, на дузовом горизонте появилось и исчезло несколько малопривлекательных дам. Наконец, в комнате при кухне прочно угнездилась противная, вульгарная и жадная тетка. Я даже не помню, как ее звали. Ни рожи, ни кожи, ни души. Одна корысть. Она держала его в черном теле, унижала и обижала. На ней Дуз женился, самым что ни на есть законным браком. И как только он сотворил эту беспринципную глупость, она его уморила.

Юрий Васильев

Юрий Васильев Борис Долматовский

Борис Долматовский

Сергей

Сергей