|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

| Главная | Новости | Турниры | Фото | Мнение | Энциклопедия | Картотека | Голоса | Форум | Поддержать сайт |

Эмиграция – большое зло, но рабство – зло еще гораздо худшее.

П.П.Потемкин. Совсем забытое ныне в шахматах имя. Спросить кого из фанатов доски, только пожмут плечами; в лучшем случае вспомнят эффектную партию, выигранную Алехиным вслепую у какого-то Потемкина… Не посетуйте, Петр Петрович, вам ли, поэту и изгнаннику, не знать, как коротка человеческая память. Вы ж не чемпион мира, чтоб вас помнить? А впрочем… Если по частоте цитирования в шахматной литературе, то «какой-то Потемкин» заткнет за пояс многих чемпионов. Не верите? Ну и зря: именно его слова повторяем мы всякий раз, когда произносим девиз ФИДЕ «Gens una sumus». Уже одного этого было бы достаточно, чтобы вписать имя Потемкина в анналы шахматной истории. Хотя сам поэт, думаю, удивился бы, узнав, за какой пустяк удостоен столь высокой чести: подумаешь, придумал девиз? Да при желании он мог сочинить целую поэму в честь новорожденной шахматной федерации, вдобавок экспромтом, на глазах у зрителей – словно пушкинский Импровизатор из «Египетских ночей»! РОЯЛЬ КАИССЫ

Да, он был редкостно талантлив. Еще один «осколок разбитого вдребезги» поэтичного, изысканно-порочного, пронизанного солнцем и мистикой Серебряного века. Но если Евгений Александрович Зноско-Боровский – плоть от плоти русской классики, и страстность, угадываемая в его натуре, как бы притушена «гумилевской» холодинкой, стремлением к совершенству, то муза Потемкина беззаботна и весела, для него поэзия – вечная рулетка рифм, на которой он мог играть без устали, каламбуря и лицедействуя, ёрничая и забавляясь… Это была игра вдохновения, божественный экспромт! Должно быть, именно этого чувства полета не хватало ему в шахматах, где любой экспромт за доской оплачен годами школярства и унылой зубрежки. Необходимость запоминать кучу дебютных вариантов, изучать технику эндшпиля наверняка вызывала у Потемкина зевоту. Но вот играть в шахматы он любил! Регулярно принимал участие в турнирах Петербургского шахматного собрания, при этом не чурался черновой работы: в январе 1913-го стал заведовать турнирной частью, через год – инвентарем. Его звездным часом стала победа над самим Капабланкой в закрытом сеансе, устроенном 7 января 1914 года для «сливок» столичного общества – членов Госсовета, Думы, профессоров и т.п. Из 20 партий кубинец проиграл тогда только две! Потемкин входил в оргкомитет турнира гроссмейстеров в Петербурге, а летом 1914-го находился в Мангейме в качестве зрителя, но успел вовремя уехать (ему не надо было дожидаться выдачи призовых денег, что роковым образом задержало русских шахматистов). В предвоенные годы он не раз встречался за доской с Алехиным (одну из своих побед тот включил в сборник «Мои лучшие партии», к ней мы еще вернемся), причем не только в официальных соревнованиях, но и, как тогда говорили, в приватной обстановке. «Часто Алехин и Прокофьев (студент консерватории, большой поклонник шахмат) приходили ко мне на квартиру,

Я уже давно заметил: тот мощный всплеск русской культуры, который получил название «Серебряный век», имеет одну парадоксальную на первый взгляд особенность: все его виднейшие представители, несмотря на подчеркнутый внешний индивидуализм, в действительности тесно связаны между собой, существуют в пространстве не каждый сам по себе, а как бы дополняя друг друга, составляя единое целое. Задев одну струну, неизбежно вызываешь звучание всего оркестра… В чем здесь причина? Быть может, в том, что классическое образование объединяло прежде всего духовно, независимо от профессий, интересов, партийных различий, а по одному родовому признаку – принадлежности к мировой культуре. Шахматы тогда еще не успели выродиться в спорт, а тоже были частью мировой культуры. Поэтому мало кто в том оркестре хотя бы изредка не касался черно-белых клавиш на рояле Каиссы… Николай Гумилев. «В Хараре мы остановились в греческом отеле, единственном в городе, где за скверную комнату и еще более скверный стол с нас брали цену, достойную парижского Grand Hotel’а, – читаем в третьей главе его «Африканского дневника». – Но все-таки приятно было выпить освежительного пинцерменту и сыграть партию в засаленные и обгрызенные шахматы». А знаете, что он делал в камере Петроградской ЧК в ожидании расстрела? Сохранилась его записка жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Александр Блок. «Спокойный, очевидно очень сильный, одетый в сюртук, всегда доверху застегнутый, говорил мало, в шахматы с Пястом играл с интересом, но, кажется, не был сильным игроком». Это свидетельство Виктора Шкловского подтверждает и сам поэт Владимир Пяст, научивший Блока шахматной игре: «В карты он не играл; в шахматы играл, но слабо. И, однако, ко всем этим чуждым ему человеческим слабостям относился не только с терпимостью, но и с уважением, видя в них элементы, в каких-то отношениях обогащающие мировое целое. У меня было довольно позднее (года 1914-го) блоковское письмо, где он исключительно пишет об одном: просит оказать содействие какому-то ремесленнику для входа в Шахматное общество, где тому хотелось бы развернуть свои таланты». Однако, как явствует из писем Блока, в 1917 году во время отбывания так называемой окопной повинности (табельщиком) в Пинских болотах, он каждый вечер играл в шахматы! Не спорю, для обоих мэтров шахматная игра была чем-то вроде забавы, служа им отдохновением от поэтических трудов. Но сам факт, на мой взгляд, очень показателен. Много ли вы сейчас найдете поэтов, музыкантов, писателей, художников, которые любят на досуге играть в шахматы? А тогда это было обычным явлением; я уж не говорю о советских временах, когда увлечение шахматами в творческой среде приняло массовый характер. Кто-то отмахнется: подумаешь, перестали поэты играть в шахматы, чего они в них вообще понимают? И будет неправ. Возможно, именно благодаря вниманию людей искусства шахматная игра некогда тоже почиталась за искусство. СВОБОДНЫЙ ТРУБАДУРНесмотря на страстное увлечение Каиссой, главной музой-вдохновительницей для Потемкина все-таки была Мнемозина. С поэзии и начнем. Точнее – с уникального очерка поэта Александра Кондратьева «Из литературных воспоминаний. П.П.Потемкин», ссылки на который нет даже в статье о Потемкине в многотомном издании «Русские писатели. 1800–1917». С этой давней, вполне случайной, находки в варшавской эмигрантской газете «За свободу!» (14 ноября 1926) и началось когда-то мое узнавание Потемкина. «Творчество его было по преимуществу “уличного” содержания. Потемкин был поэтом ночного Петербурга, рисовавший гурий Невского проспекта в те часы, когда догорают над Пассажем электрические часы “Омега”, когда холодный ветер дует по опустевшей просторной улице и озябшие труженицы ночи, встречаясь в поисках работы, болтают друг с другом, стараясь раскурить потухающие папироски» (здесь и далее текст в кавычках без указания автора принадлежит Кондратьеву).

Ночью серая улица…

Эти пять строк стали визитной карточкой Потемкина. Его эпатажные миниатюры, в которых он представал то бульварным ловеласом, то циничным насмешником, то нежным хулиганом, входят в городской фольклор; он нарасхват в лучших сатирических журналах, а на литературных вечерах удивляет своими экспромтами. «Для него ничего не стоило написать остроумное стихотворение на заданные рифмы, причем стихотворение это являлось вместе с тем и акростихом имени, отчества и фамилии автора». Поэтические состязания были тогда в моде. Молодой поэт с легкостью брал призы, но вот за участие в конкурсе журнала «Золотое руно» на скользкую тему о дьяволе едва не поплатился. «Потемкинский “Дьявол” имел большой успех в гостиной у Федора Сологуба (считавшегося знатоком по сатанизму) и других литературных салонах. После этого успеха Потемкин заинтересовался на некоторое время чертовщиной и выписывал из книг моей библиотеки рецепты ведьмовских мазей для полета на шабаш (так вот откуда, оказывается, брала рецепты для своей чудесной мази булгаковская Маргарита! – С.В.). Один из них при исследовании, сделанном его знакомой девицею-фармацевткой, оказался, по слова м поэта, безусловно смертельным, другой же – весьма опасным для здоровья…»

Первый сборник «Смешная любовь» (1908) закрепил за Потемкиным образ этакого гривуазного поэта-кота, гуляющего сам по себе, и вызвал брань в газетах. «Из Риги от старой матери в Петербург к заблудшему сыну пришло огорченное письмо, и к нему была приложена газетная вырезка из двух кусков, заботливо сшитых белой ниткой, – вспоминал критик Петр Пильский. – Тогда “Петруше” Потемкину шел 22-й год, и я помню его в мундире с синим воротником. У него была… да, пожалуй, это самое точное определение – у него была веселая мрачность. В его литературной душе, как и в его человеческом облике, уживчиво сочеталось простодушие с иронией. Впрочем, эта тайная ироничность никогда не заострялась в насмешку; она оставалась неизменно шутливой». Блок назвал его «свободным трубадуром питерским», а Брюсов писал: «Потемкин сразу сделался маленьким “мэтром”, создателем своего стиля и чуть ли не своей школы». Действительно, в его стихах находили потом то будущего Олейникова, то Маяковского, который, по свидетельству Корнея Чуковского, любил декламировать «Папироска моя не курится» и «Жили-были два горбуна» – еще один потемкинский хит той поры:

Жили-были два горбуна,

Кстати, Маяковскому мы обязаны портретом Потемкина. Создан он, скорее всего, в 1915 году, когда Маяковский начал печататься в «Новом сатириконе», где сотрудничал Потемкин. Великий поэт был отменным рисовальщиком, а в тот год рисовал особенно много. Репин был поражен точностью его руки: «Уж вы на меня не сердитесь, но, честное слово, какой же вы футурист… Самый матерый реалист. От натуры ни на шаг и чертовски уловлен характер». То же можно сказать об этом портрете. Хотя глаз нет, лицо отнюдь не кажется маской. Чувственные губы, мощный нос, волевая ямочка на подбородке – сразу видны темперамент и честолюбие. Наложите эти скупые штрихи на словесное описание: «Потемкин был высокого роста, ежиком остриженный, темноволосый, худощавый студент, с продолговатым лицом», – и перед нами живой человек! Упоминание о студенте не случайно. Потомственный дворянин (родился в Орле 2 мая 1886 года – на доме № 61 по Карачевской улице теперь мемориальная доска; отец был служащим Риго-Орловской железной дороги, руководителем местного драмкружка), Петр в 18 лет поступил на физмат Петербургского университета. Но вскоре его захватила жизнь литературной богемы, и стало не до учебы. «Не знаю, часто ли он бывал в университете, но несомненно, что лучше всего чувствовал он себя в биллиардной комнате ресторана “Вена”. Как рыба в воде ощущал он себя и в атмосфере накуренных редакционных комнат недолговечных газет и журналов того горячего времени, в ожесточенных спорах скорее гонорарного, чем идейного характера». Столь же естественно смотрелся в роли салонного льва: «Далекие воспоминания рисуют мне его на костюмированном балу у Сологуба, где Петр Петрович делил свое внимание между артисткой Яворской (у ног которой лежал на полу в позе отдыхающего тигра) и молоденькою тогда, свежей и красивой барышней по фамилии Хованская. Танцуя, он представлял с ней прелестную пару…» Устав грызть не милый сердцу гранит науки, Потемкин в 1909 году перевелся на историко-филологический факультет. По воспоминаниям Пяста, «он числился на том же романо-германском отделении, которое выбрал себе и я, на котором был и впервые в ту весну появившийся на горизонте О.Мандельштам и Н.Гумилев. Все, кроме Потемкина-германиста (он прожил в детстве некоторое время в Риге и считал себя связанным с немецким языком и культурой), были романистами…» Но вскоре поэт был все же уволен из альма-матер, успев запомниться «вечным студентом» и завсегдатаем курилки. САТИРИКОНЕЦСам Потемкин об этом ничуть не жалел. Он давно уже хотел полностью отдаться литературной работе. И случай представился. В 1908 году начал выходить «Сатирикон» – знаменитый журнал Аркадия Аверченко, в котором сотрудничали лучшие «смехачи» той эпохи Саша Черный, Тэффи и Дон-Аминадо. Двадцатидвухлетний Петр Потемкин тоже стал постоянным автором журнала, одно время подвизался даже секретарем редакции с жалованьем 50 рублей в месяц (для сравнения: за победу в одном из петербургских турниров 1912 года Алехин получил 80). «К этому присоединялась построчная оплата за стихотворения и фельетоны в стихах, которые он мог выкачивать из себя в любом количестве. Сотрудничал П.П., правда недолго, и в журнале “Аполлон” (там секретарем был Зноско-Боровский. – С.В.), где ему принадлежал отдел “Пчелы и осы Аполлона”».

Это были звездные годы Потемкина. В своих еженедельных фельетонах он создал целую панораму обывательской жизни – черноусые кавалеры, влюбленные парикмахеры, мальчишка-подмастерье, кадеты, корнеты, околоточные надзиратели, приказчик из лавки, таперы, кухарки, дворники… Многие из этих стихов вошли в посвященный жене – уже знакомой нам актрисе Евгении Хованской – сборник «Герань» (1912), удостоившийся похвалы самого Гумилева: «Кажется, поэт наконец нашел себя. С изумительной легкостью и быстротой, но быстротой карандаша, а не фотографического аппарата, рисует он гротески нашего города, всегда удивляющие, всегда правдоподобные. Легкая меланхолическая усмешка, которая чувствуется в каждом стихотворении, только увеличивает их художественную ценность». А вот Брюсов, напротив, увидел в сборнике увядание лирического дара Потемкина, «явно расточившего свое дарование, в котором было что-то острое, на еженедельной службе у “Сатирикона”: дешевое остроумие, дешевая ловкость стиха». Такой разброс мнений не должен удивлять. «Распробовать вкус поэзии Потемкина было трудно, как крутить обеими руками в противоположных направлениях с разной скоростью, ибо требовалось умение одновременно воспринять и лирику, и гротеск, – объясняет виднейший исследователь Серебряного века Роман Тименчик. – Газетная репутация у Потемкина была неважная, называли его почему-то “литературным мародером”… “Большая публика”, как всегда, не желала отделять поэта от авторской маски, успокоившись на том, что это очередной капитан Лебядкин, и надолго презрела “хулигана” и “кота”». От Потемкина тогда многие отвернулись. Блок встречает его стихи в альманахе новой поэзии фразой: «Это уже какая-то нестроевая рота», Брюсов в своей рецензии вовсе его не упомянул, Вячеслав Иванов читает ему нотации за «хулиганство»… Символистская элита вообще отказывает потемкинской поэзии в признании, считая ее «низким жанром». Но его ценят Чуковский, Кузмин, Маяковский, друзья-сатириконцы Аверченко, Саша Черный, который напишет потом о нем: «Не звезда ль Беранже излучала повторно свой свет?» Да и Гумилев видел в Потемкине «одного из самых своеобразных молодых поэтов современности», в 1911 году пригласил его на первое заседание «Цеха поэтов» и даже провел одно из заседаний на его квартире. Познакомились они еще в начале 1909-го, и пару лет Потемкин входил в ближний круг Гумилева. Весной затеяли издание поэтического журнала «Остров», но дальше двух номеров дело не пошло. Осенью друзья-поэты – Гумилев, Кузмин, Потемкин и А.Толстой – поехали в Киев, чтобы выступить на литературном вечере. Поездка стала судьбоносной для Гумилева (Анна Ахматова согласилась наконец стать его женой) и… памятной для Потемкина: он тоже не устоял перед колдовскими чарами юной поэтессы. В дневнике Павла Лукницкого, биографа Гумилева, есть запись: «В.Щеголева (подруга Ахматовой. – С.В.) рассказывала, что Потемкин был влюблен в Анну Андреевну. А.А. говорит, что никогда этого не знала, потому что Потемкин не высказывал этого (да и Щеголева вспоминает, что Потемкин, говоря о своей влюбленности в А.А., добавлял, что она никогда об этом не узнает). А.А. помнит, что действительно Потемкин, бывало, подсаживался к ней в “Бродячей собаке” и говорил какие-то “многозначительные и непонятные” вещи...» Вспоминая Потемкина в январе 1926 года, когда тот уже был в Париже, Ахматова «говорила, что он был громадного роста, силач, борец, пьяница, и когда напивался – дебоширил вроде покойного Есенина. Поэтому за ним всегда присматривали приятели и не давали ему пьянствовать». Вот запись в дневнике Михаила Кузмина, сделанная в сентябре 1910 года, накануне второй поездки Гумилева в Африку: «В “Аполлоне” был Гумми с седлом. Женю (Зноско-Боровского. – С.В.) долго ждали. Пошли обедать втроем и потом на Негритянскую оперетку, оказавшуюся вздором. Сначала было весело. Но потом Потемкин и Гумилев напились…» «БРОДЯЧАЯ СОБАКА»А уж как весело бывало по ночам в «Бродячей собаке», пока хмель и усталость не навалятся тяжким предутренним грузом на служителей муз! Знаменитый арт-подвал на Михайловской площади, чью вывеску украшал худой белый пудель хозяина кабаре, добрейшего Бориса Пронина, более трех лет (1912–15) привечал поэтов, художников, актеров, музыкантов – такого средоточия художественного гения в одном месте не было больше нигде во всей России. Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Игорь Северянин, Кузмин, Тэффи, Саша Черный, Мейерхольд, Петров-Водкин, Добужинский, Леонид Андреев, Сологуб, Маяковский… Все так ярко, ну просто дьявольски талантливы, что в моем привычном к шахматным аллюзиям мозгу невольно возникает сомнение: уж не перепутан ли на вывеске цвет пуделя?

Шутка, конечно. Хотя идея черно-белого перевертыша с привкусом чертовщины вполне в духе Потемкина, завзятого шахматиста и поклонника (пусть недолго) сатанизма, который был одним из создателей кабаре и во многом определял его лицо. В «Бродячей собаке», по выражению Осипа Мандельштама, «господствовал ”гений” Потемкина, автора великой англо-негритянской трагедии “Black and White”» (и здесь черно-белые – ну, точно с пуделем нечисто). Упоминание о Потемкине-драматурге отнюдь не случайно. Сочинять модные тогда маленькие пьески – скетчи – он начал под влиянием знакомства с театральными постановщиками и художниками, приобщившими молодого поэта к миру театра и балета. В 1908 году Всеволод Мейерхольд ставит его «Петрушку», и с той поры Потемкин – участник всех петербургских кабаретных начинаний (шли его пьески и в московском театре «Летучая мышь», к созданию которого он тоже приложил руку). «Деловая душа “Бродячей собаки” воплощалась в Борисе Пронине, артистическая – в Потемкине, – вспоминал поэт Николай Оцуп. – Автор коротких и остроумных скетчей, написанных специально для подмостков “Бродячей собаки”, он сам их ставил, нередко играя в них главную роль. Он очень искусно танцевал, умел поддерживать веселье, отлично умел вызвать на “поединок остроумия” любого из посетителей “Собаки” и подавал реплики меткие, веселые, всегда корректные. Многие завсегдатаи звали его просто Петей Потемкиным, никогда не произносилось это имя с фамильярностью, но всегда с улыбкой симпатии». ОТ ШАХМАТИСТА – К ПОЭТУ!Известно, что под сводчатым потолком «Собаки» процветала игра в шахматы, хотя единственное подтверждение этому я нашел только у Шкловского: «Пяст, высокогрудый, длинноголовый, яростно спокойный и напряженно пустой, приходил в “Бродячую собаку” играть в шахматы. Он был товарищем по университету Александра Блока, любил ходить с ним…» Блок, правда, в «Собаке» бывал редко, но и без него партнеров для Пяста там хватало: Потемкин, Зноско-Боровский, Гумилев… Пора уже сказать, что для Потемкина именно шахматы, а не поэзия были первой любовью. Он и поэтом-то, оказывается, стал через шахматы! (Это вам не от шахматиста – к машине.) Его университетский друг, поэт Владимир Пяст устраивал у себя по субботам турниры для знакомых шахматистов. В ожидании хода противника Петр обычно листал символистские сборники, в изобилии лежавшие вокруг, но восторга они у него вовсе не вызывали. Скорее наоборот: по словам Пяста, «Потемкин собирался пройти естественный факультет университета, затем поступить на III курс медицинской академии, а окончив ее, ехать за границу для ознакомления с новейшими психиатрическими методами, имея в виду научно доказать, что произведения клинических душевнобольных по существу ничем не отличаются от декадентских и символических стихотворений». Однако чтение сборников дало обратный эффект: осенью 1905 года, на втором курсе, Потемкин сам увлекся стихописанием! Пяст: «Клянусь, я ни малейшим образом не собирался сделать “поэтом” своего тогдашнего приятеля! Отнюдь не я, но сами Бальмонт, Брюсов, Вячеслав Иванов – а более всех Андрей Белый и Александр Блок, с подражания чьей дегенеративности он и начал в своих серьезных стихах, – силою своего громадного таланта сделали почитавшего их стихи в промежутках между “ходами” шахматиста – поэтом». Но странное дело: следов шахмат в поэзии Потемкина вы не найдете. Единственное исключение – «шахматная басня», созданная им на пике первой русской революции и напечатанная в журнале «Сигналы» (№ 1, 1906): ПЕШКА, КОРОЛЬ И ФЕРЯЗЬ

В своем бессилии уверясь,

Басня была подписана псевдонимом Пикуб («пи» в кубе – по инициалам автора), что сразу же сделало его известным в либеральных кругах: ведь объектом сатиры служил сам царь! Несмотря на очевидную удачу в совмещении шахмат и поэзии, больше Потемкин к шахматной теме не обращался. Похоже, она вообще была тогда не в ходу у «смехачей». Перелистав две годовые подшивки «Сатирикона», я обнаружил лишь одно упоминание шахмат – да и то в виде комикса! Пикантная деталь: эти шесть рисунков с подписями появились в разгар международного турнира в Петербурге – в номере за 9 мая 1909 года. К сожалению, насладиться этим, возможно, первым в России (а вдруг и в мире?) шахматным комиксом у нас не выйдет. Поскольку копировать «Сатирикон» в Российской государственной библиотеке запрещено, я могу привести только подписи, а сами рисунки придется изображать словами (выделены курсивом). ШАХМАТЫ

|

|

|

СОАВТОР ГЕНИЯВ поэзии Потемкин исповедовал концепцию «городской сказки», о чем признался в письме поэту Иннокентию Анненскому (с которым был дружен; тот – редкая честь – однажды посвятил ему акростих): «Мне даже кажется – не будь у города обманчивой фантастической личины, разгадай все его изнанку – рецепты да счета, убедись в том, что кроме них ничего нет в городе, никто и жить бы в нем не стал». Так и в шахматах: его привлекала сказочная неисчерпаемость игры, невозможность просчитать всё «до донца», ореол таинственности, даже мистики. И проиграв Алехину знаменитую партию в сеансе вслепую на 28 досках (Париж, 1 февраля 1925), Потемкин, наверное, испытал восторг перед мощью человеческого гения! В компьютерных, лишенных «фантастической личины» шахматах, с их разгаданной и просчитанной изнанкой, он «и жить бы не стал»… В какую силу играл Потемкин? В Петербургском шахматном собрании он числился по первой категории, хотя по дошедшим до нас партиям с Алехиным этого не скажешь. Их парижская жемчужина слишком затаскана, а вот в питерской миниатюре нужно, оказывается, кое-что уточнить. ПОТЕМКИН - АЛЕХИН

|

|

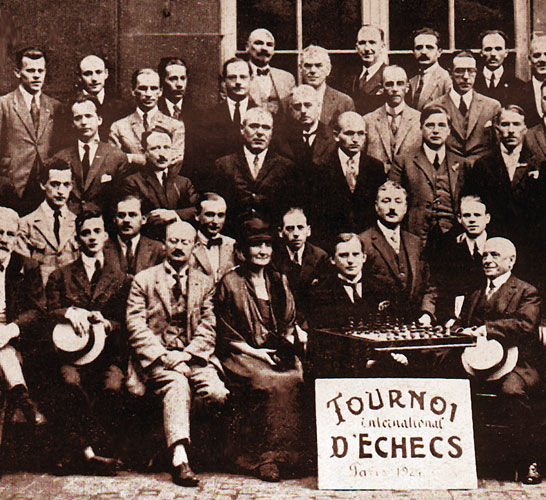

Участники Олимпийского турнира в Париже (июль 1924). За шахматной доской сидит главный судья Александр Алехин, в верхнем ряду третий слева (в светлом костюме) – Петр Потемкин… Фрагмент фото из журнала «L’Echiquier» (Брюссель, февраль 1925). |

К сожалению, на олимпиаде наш поэт-шахматист не блистал: просчеты, зевки… Что тому причиной, не будем гадать. Жизнь русского беженца была полна трудностей и лишений, а забота о том, как прокормить семью, – не лучший стимул для творчества. Да и регламент турнира был крайне суров, не всякому профессионалу под силу: восемь дней кряду по две партии в день! В предварительных группах Виктор Кан и Петр Потемкин, игравшие под русским триколором (что вызвало негодование у руководства советских шахмат, отказавшегося от участия в «буржуазном» начинании), набрали на двоих всего 2,5 очка из 10 и в финал не вышли. В дополнительном турнире по швейцарской системе выступал уже один Потемкин. Его результат – 2 из 8 – позволил русской команде занять лишь предпоследнее место (не оправдания ради, а токмо для справки замечу: команды состояли из разного количества игроков – от одного до четырех, а в общий зачет шли очки всех)…

ПОТЕМКИН - ЛАНСЕЛЬ

Защита Алехина B02

Олимпиада (предварительный турнир)

Париж, 12 июля 1924 (1-й тур)

1.Nc3. Редкий ход, получивший в западной литературе название «дебют ван Гейта» (голландский шахматист, регулярно игравший так во второй половине 20-го века).

1...Nf6 2.e4 d5. Гибрид скандинавки и защиты Алехина. Так на олимпиаде было начато всего три партии – и две из них в первом туре. Соперником Потемкина был редактор бельгийского журнала «L’Echiquier» Эдмон Лансель, а рядом играли чемпион Финляндии, бывший петербуржец Анатолий Чепурнов и французский художник Марсель Дюшан. После 1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 Чепурнов предпочел разменяться на d5 и тоже выиграл.

3.e5 d4. В партии ван Гейт – Марович (Амстердам 1972) было 3...Nfd7 4.Nxd5 Nxe5 с острой игрой.

4.exf6 dxc3 5.bxc3 gxf6 6.Ba3. В партии-первоисточнике Балла – Штерк (Будапешт 1921) белые сыграли 6.d4 и после 6...e5 7.Bd3 exd4 (7...Nc6!?) 8.cxd4 Nc6 (8...Bb4+! 9.Kf1 Nc6=) 9.Ne2 Be6 10.0-0 Qd7 11.Be3 0-0-0 могли добиться перевеса путем 12.c4! Ne5 13.d5. Впрочем, маневр 12.Qc1 Rg8 13.Qb2 привел к цели еще быстрее: 13...Rxg2+?? (черным померещился мат) 14.Kxg2 Bh3+ 15.Kg1 Qg4+ 16.Ng3 Qf3 17.Be4! – конец иллюзиям.

6...Be6 7.Nf3 Bg7. Лучше было 7...Rg8 8.Nd4 Bd5. Теперь белые получают двух слонов и захватывают инициативу.

8.Nd4 Qd5 9.Nxe6 Qxe6+ 10.Qe2 Qxe2+ 11.Bxe2 Nd7 12.Rb1 b6 13.Bf3 0-0-0 14.d4.

14...e6? Слишком робко. Путем 14...e5! черные могли использовать задержку белых с рокировкой, например: 15.Bh5 f5! 16.Bxf7 exd4 17.cxd4 Bxd4 с равной игрой.

15.Bh5! Bf8 16.Bc1 e5. Поздно! При слоне на f8 это удар по воздуху. В случае 16...Rg8 17.Bxf7 Rg7 18.Bxe6 Re8 19.d5 Rxg2 черные также оставались без пешки.

17.Bxf7 exd4 (упорнее 17...c5!? 18.d5 c4) 18.cxd4 Bd6 19.Bh6 Bf8 20.Be3! Размен был бы на руку черным: 20.Bxf8 Rhxf8 21.Bb3 c5! с контригрой.

20...Bd6 21.Bh6 Bf8 22.Be3 h5 (или 22...Bd6 23.0-0 и т.д.) 23.0-0 Bd6 24.Be6! Rde8 25.Bf5 Re7 26.c4 Rg7? После 26...c5 27.dxc5 развязка тоже не за горами.

27.c5. Черные сдались: фигуру не спасти.

ЛЁВЕНТОН - ПОТЕМКИН

Защита Филидора C41

Олимпиада (дополнительный турнир)

Париж, 17 июля 1924 (4-й тур)

1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.Bc4 c6. Похоже, любимая защита Потемкина за черных: в Париже он так играл в четырех партиях (правда, устоял только в двух).

5.Nc3 Be7 6.0-0 Ngf6 7.Bg5?! Не в ту степь. Лучше обычное 7.a4, препятствуя выпаду b7-b5.

7...h6 8.Bh4 (8.Be3!?) 8...0-0 9.Re1 b5 10.dxe5 dxe5 11.Bxf6?! Бесславный конец карьеры. Разумнее все же было 11.Bd3 и Bg3.

11...Bxf6 12.Bb3 Nc5 13.h3 a6 (13...a5!) 14.Qxd8 Rxd8 15.Nb1 (шаг в пропасть) 15...a5 16.c3? Еще можно было остановиться: 16.a4 Nxb3 17.cxb3 Be6 18.axb5 cxb5 19.Na3, хотя после 19...Rab8 защита белых нелегка.

16...Nd3! И как теперь прикажете спасать пешку b2?

17.Rd1 Bb7 18.Rd2. Попытка замутить воду – 18.a4!? b4 19.cxb4 axb4 20.a5 (в надежде на 20...Nxb2?! 21.Rxd8+ Rxd8 22.a6 Ba8 23.a7) парировалась 20...c5!

18...a4 19.Bc2 Nxb2 20.Rxd8+ Rxd8 21.Nbd2 Bg5. Проще было 21...Be7! и f7-f6, не давая противнику зацепки в виде пешки е5.

22.Nf1 Bf6 23.Ne3 c5 24.Rb1 a3 25.Ng4.

25...b4? Не с той ноги! Достойно венчало усилия черных 25...c4!, и к пешке е5 не подступиться: 26.Ngxe5 Re8! 27.Ng4 Bxc3 или 26.Nfxe5 Bxe5 27.Nxe5 Rd2.

26.cxb4 cxb4 27.Nfxe5 Bxe5 28.Nxe5 Rd2! 29.Bb3. Ходом 29.Rc1 белые могли поставить ловушку: 29...f6? 30.Bb3+ Kh7 31.Rc7! с ничьей. Однако после 29...Kh7! им пришлось бы еще найти компьютерный выпад 30.f4!! (проигрывает как 30.f3 f6 31.Ng4 Nd3 32.Bxd3 Rxd3 33.Rb1 b3!, так и 30.Nxf7 Rxc2! 31.Rxc2 Bxe4 32.Rc7 Bd5 33.Nxe5 Bxa2). Его идея – в варианте 30...Re2 31.Bb3! Bxe4 32.Rc8 Rxg2+ 33.Kf1 с обоюдоострой игрой.

29...Bxe4 30.Rc1 Bd5 31.Rc8+!? Видя, что взятие на d5 безнадежно (31.Bxd5 Rxd5 32.Nc6 Rb5! 33.Nd4 Rb8, затем Na4-c3 и b4-b3), белые решают пойти «другим путем». И их замысел неожиданно оправдывается!

31...Kh7 32.Rd8 Bxb3 33.Rxd2 Bxa2 34.Nc6.

34...b3?! Жаль. Эффектное 34...Nc4!! не оставляло сопернику никаких шансов: 35.Rd1 b3 36.Nb4 Bb1! (соль замысла) 37.Rxb1 b2 38.Rd1 Nd2 39.Na2 b1Q 40.Rxb1 Nxb1, и у черных фактически лишний конь.

35.Na5! Na4 36.Nc4 b2 37.Nxa3 b1Q+ 38.Nxb1 Bxb1. Две фигуры за ладью – слабое утешение за потерянные проходные! Но Потемкин не падает духом...

39.Rd4 Nc5 40.f4 Ne6 41.Rb4 Bd3 42.Kf2 h5 43.Ke3 Bf5 44.Rb5 Kg6 45.Rb6 h4 46.Rb7.

46...Kf6. Начало слоновой трагикомедии: после 46...Be4! 47.Rb2 f5 пара g2-h3 дышит на ладан. Пикантно, что белые не могут забрать взамен пешку h4: 48.Rb8 (48.Rb6 Kf7 49.Rb2 Nc7! и Nd5) 48...Bxg2 49.Rh8 Kf7! 50.Rxh4? Kg8 – ладья в капкане!

47.Rb8 g5 48.fxg5+ Kxg5 49.Rb5 Nf4 50.Kf3 Nd3 51.Ra5 f6 52.Ra6? Ne5+. Слон будто дал зарок не ступать на поле е4. Приканчивало 52...Be4+! 53.Ke3 Bxg2 54.Ra2 (54.Kxd3 Bf1+) 54...Bd5! (но не 54...Nf4 55.Rf2!) 55.Rd2 Nb4 и т.д.

53.Ke3 Bd7 54.Ra8 Bc6 55.Rg8+ Ng6 56.Kf2 Be4 (уже лучше...) 57.g3 hxg3+ 58.Kxg3 f5 59.Re8 f4+ 60.Kh2 Bf5 61.Rb8 Kh4 62.Rb6 Ne5 63.Rb5? Nf3+! 64.Kh1. Не «лечит» 64.Kg2 Nd4 65.Rb4 Bxh3+.

64...Nd4?! Апофеоз трагикомедии! Слон в третий – и последний – раз проспал свой выход на сцену: 64...Be4! 65.Rb2 Kxh3 или 65.Rb4 Nd2+ 66.Kg1 Kg3!

65.Rb4 Ne6 66.Kg2 Bxh3+. Пешку-то черные выиграли, но зато выпустили короля из угла, что значительно усложняет задачу.

67.Kf3 Kg5 68.Rb5+ Bf5 69.Rd5 Nf8 70.Rd2 Bg4+ 71.Ke4 Ng6. Последний промах. Шансы на выигрыш оставляло 71...Ne6.

72.Rd5+ Kh6 73.Rd6! f3 74.Rf6. Ничья. Потемкин проявил недюжинное упорство, но его слону явно не хватило сноровки...

ПОТЕМКИН - ЖОНЕТ

Дебют Берда A03

Олимпиада (дополнительный турнир)

Париж, 18 июля 1924 (6-й тур)

1.f4. С легкой руки Генри Берда это начало прочно вошло в обиход. Среди его приверженцев немало выдающихся имен: вспомним Чигорина, Капабланку, Тартаковера, Ларсена...Пару раз отдал дань 1.f4 даже Фишер.

1...d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 e6 4.Nc3. Сам Берд обычно играл 4.b3, 5.Bb2 и 6.Bd3. А Ларсен с успехом применял 4.b4!?, причем в ответственных соревнованиях.

4...a6 5.b3 g6 6.Bb2 Bg7 7.Qc1 0-0 8.Nd1 b5 9.Nf2 Bb7 10.d4. Неплохой альтернативой было 10.a4!? b4 11.Nd3 a5 12.Nc5.

10...Nbd7 11.Be2 Qe7 12.c4 dxc4 13.bxc4.

13...bxc4. Упуская шанс захватить инициативу ходом 13...c5! Бесцельно теперь 14.Ba3 b4 15.Bb2 Ne4, а 14.cxb5 axb5 15.Bxb5? плохо из-за 15...cxd4 с угрозой Qb4+.

14.Ba3! c5 15.Rb1 Bd5 16.0-0 Rfc8 17.Ne5 Qd8 (17...Nxe5 18.dxe5!) 18.Nxd7 Nxd7 19.e4 Bc6. «Рыбка» советует 19...Bxd4! 20.exd5 exd5 с мощным пешечным кулаком в центре. Симпатичная идея! Хотя мне больше по вкусу 19...cxd4, получая две пешки на 4-й линии.

20.dxc5 Bf8. Отказываясь от активной контригры – 20...Bd4! 21.Qxc4 e5 22.fxe5 Nxe5, черные попадают под атаку.

21.Rd1! (21.Qxc4 Bb5) 21...Qc7 22.Ng4. Объективно сильнее 22.f5 Nxc5 23.fxe6, но мог ли Потемкин отказать себе в удовольствии пожертвовать качество?!

22...h5 23.Rxd7 Bxd7 24.Nf6+ Kh8.

Последующее напоминает комедию ошибок, но не судите соперников строго: играть неделю по две партии в день – тут и у мастеров ум за разум зайдет...

25.Bb2? Белые решили сразу взять быка за рога. В пользу черных было 25.f5 Rab8!, но 25.c6! Bxa3 26.Qxa3 Bxc6 27.Qc3 поддерживало накал борьбы (например, 27...e5 28.fxe5 Rab8 29.Rf1!).

25...Bg7? К счастью для Потемкина, соперник тоже зевнул идею 25...Qxc5+! 26.Kf1 c3, после чего белым худо: 27.Nxd7 cxb2 28.Qxb2+ Bg7 29.Nxc5 Bxb2 и т.д.

26.f5? («точнее» было бы 26.Bd4) 26...e5? Вторично амнистируя белых (26...Qxc5+! 27.Kf1 c3 28.Nxd7 Qd4 29.f6 Bxf6, выигрывая).

27.Qe3? Не замечая кинжального удара 27.fxg6! – коня нельзя брать из-за мата, а 27...Qxc5+ 28.Kh1 c3 опровергается 29.Qg5! После же 27...fxg6 28.Qg5 Qxc5+ 29.Kh1 Qe7 30.Bxe5 Be8 31.Bc3 у белых хорошие шансы на ничью.

27...Bxf6 28.Qh6+ Kg8 29.fxg6 fxg6? Напоследок фортуна все-таки улыбнулась поэту. Выигрывало 29...Qxc5+ 30.Kh1 fxg6.

30.Bxc4+. Черные сдались.

Заметили? Эта партия – словно зеркальное отражение предыдущей. Там белые трижды упустили ход слоном на e4, здесь черные трижды зевнули шах ферзем на c5...

Казалось бы, к финишу Потемкин должен был быть полностью измочален. Ан нет! «Хотя турнир завершился, праздник шахмат продолжился на следующий день, 21 июля, когда состоялся блицтурнир в кружке «Монмартр», – узнаём из аргентинского сборника. – Победителем его, естественно, стал д-р Алехин, набравший 20 очков при 22 участниках. Единственное поражение он потерпел в партии с Роберто Грау, который финишировал вторым с 17,5 очка. Далее были: Абоньи и Скаличка – по 16,5, Гаваши – 16, Громадка – 15,5, Потемкин – 13,5, Шульц – 12,5, Фернандес Кориа – 12, Оскам – 10,5, Громер и Кан – по 10, Рей Ардид – 9,5, Река – 9, Лансель – 8, Палау – 7,5, Смит – 7, Лазар – 6 и т.д.»

Ну не парадокс? В блице – против тех же соперников – Потемкин набрал почти впятеро больше очков, чем за всю олимпиаду! Кто-то скажет – подфартило. И ошибется. Этот успех Потемкина в молниеносной игре – отнюдь не единственный. В 1913 году, во время поездки во Францию, он даже разделил первый приз с Яновским в небольшом блицтурнире в Париже, вдобавок одолев знаменитого маэстро в личной встрече.

ШАХМАТНЫЙ КРУЖОК ИМЕНИ ПОТЕМКИНА

Слышали о таком? Нет?! А ведь его почетными членами состоял весь цвет русских шахмат Парижа: Алехин, Бернштейн, Тартаковер, Зноско-Боровский, Кан. Образованный из шахматной секции «Русского клуба», этот кружок играл ведущую роль во Франции вплоть до Второй мировой войны. За него выступали будущий гроссмейстер Россолимо, чемпион Парижа мастер Владимир Матвеев (еще одно несправедливо забытое русское имя), сюда захаживал Нимцович, как и многие другие проезжавшие через французскую столицу именитые шахматисты…

Я тут прочитал в одном солидном журнале, что Русский шахматный кружок был основан в 1925 году и что именно в нем Алехин провел свой рекордный сеанс вслепую на 28 досках. Да нет, господа, тот сеанс состоялся в зале «Petit Parisien», а кружок открылся лишь полтора года спустя. Дабы не быть голословным, процитирую Зноско-Боровского, многие годы руководившего работой кружка («Последние новости», Париж, 23 января 1932):

«Русский шахматный кружок имени П.П.Потемкина в Париже празднует сегодня пятилетие своего существования. Справляет с некоторым опозданием, так как на самом деле он был основан осенью 1926 года. Нужно было наличие исключительно счастливых условий, чтобы идея создать русское шахматное объединение в столице русской эмиграции могла осуществиться. Условием этим явилось наличие “Русского клуба”, который не только бесплатно предоставил шахматному кружку помещение, но еще и поддерживал его на первых порах. Главное, однако, все-таки было – иметь самую эту идею и решимость провести ее в жизнь. И в этом-то и есть огромная, незабываемая заслуга П.П.Потемкина, добившегося того, что не удавалось многим другим».

Кружок стал лебединой песней Потемкина. Увы, первые же дни существования нового клуба омрачились смертью его основателя. Это был тяжкий удар, после которого кружок, так блестяще начавший свою деятельность (молниеносные турниры, сеансы, первый городской чемпионат), стал хиреть. В начале 1927 года в нем насчитывалось не больше шести человек… И кто знает, что стало бы с этой колыбелью русских шахмат Парижа, не обрети кружок славное имя Петра Петровича Потемкина!

P.S. В 1925 году Потемкин начал сочинять роман «из жизни шахматистов», но никаких отрывков из него не сохранилось. Как и вообще ни одной строки, написанной им о любимой игре… Так думал и я, пока совсем недавно не узнал, что в бытность свою фельетонистом в газете «День» он писал там репортажи об авиаторах и… шахматистах! Обещаю поискать.

|